Vladimir Nabokovs Roman über einen langsam dem Wahnsinn verfallenden Großmeister gehört unfraglich zum Besten, was über Schachspieler je geschrieben worden ist. Er überragt turmhoch – man verzeihe den faden Wortwitz – etwa die unverständlicherweise allgemein hochgeschätzte »Schachnovelle« Stefan Zweigs, die nicht nur vor faktischen, sondern auch vor psychologischen Unwahrscheinlichkeiten strotzt. Das liegt sicherlich auch daran, dass Nabokov selbst ein starker Schachspieler und ein Problemkomponist von einiger Bedeutung war.

Vladimir Nabokovs Roman über einen langsam dem Wahnsinn verfallenden Großmeister gehört unfraglich zum Besten, was über Schachspieler je geschrieben worden ist. Er überragt turmhoch – man verzeihe den faden Wortwitz – etwa die unverständlicherweise allgemein hochgeschätzte »Schachnovelle« Stefan Zweigs, die nicht nur vor faktischen, sondern auch vor psychologischen Unwahrscheinlichkeiten strotzt. Das liegt sicherlich auch daran, dass Nabokov selbst ein starker Schachspieler und ein Problemkomponist von einiger Bedeutung war.

Alexander Iwanowitsch Lushin – seinen Vor- und Vatersnamen erfahren wir erst auf der letzten Seite des Buches – ist ein gelangweiltes und träges Kind, das einzige aus einer nicht sehr glücklichen Petersburger Ehe. Lushin geht ungern zur Schule, hat keine Freunde und findet an nichts so recht gefallen, bis er als Zwölfjähriger das Schachspielen erlernt, das nun seine einzige Leidenschaft und der Fluchtpunkt seiner Existenz wird. Er macht in kurzer Zeit ungeheuerliche Fortschritte und durchreist bald zusammen mit seinem Vater und dem Impressario Walentinow als Schach-Wunderkind Europa.

Die Haupthandlung des Romans setzt im Jahr 1928 ein. Lushin befindet sich zur Erholung und zur Vorbereitung eines Berliner Turniers in einem Kurort, in dem er bereits als Kind einmal in einem bedeutenden Turnier Dritter geworden ist. Dort lernt der kontaktscheue Mann eine junge Frau kennen, die wie er aus Russland stammt und mit ihren wohlhabenden Eltern in Berlin im Exil lebt. Lushin macht Eindruck auf die junge Frau und aus einer Mischung von Faszination, Neugier und Mitleid heraus befreundet sich mit ihm. Lushin weiß sich gegen den plötzlichen nahen Umgang mit einer Frau nicht anders zu wehren, als ihr einen Heiratsantrag zu machen. Der Antrag bleibt vorerst unentschieden, auch weil die Mutter der Braut von Lushin alles andere als angetan ist.

Lushin reist nach Berlin ab, um dort das Turnier zu spielen. Wenig später kommen seine zukünftige Gattin und Schwiegermutter auch zurück nach Berlin, und Lushin verkehrt nun täglich in ihrem Haus. Das Turnier entwickelt sich dramatisch, und je weiter es fortschreitet, desto weniger vermag Lushin sich vom Spiel gedanklich zu lösen. Schließlich erleidet er während der entscheidenden Partie des Turniers einen kompletten nervlichen Zusammenbruch.

Nun übernimmt seine Verlobte das Ruder: Sie kümmert sich um seine Genesung, setzt die Hochzeit bei ihren Eltern durch und sorgt dafür, dass Lushin ein neues Leben fern vom Schachspiel beginnt. Aber das gelingt nur scheinbar: Langsam aber sicher kehren für Lushin die alten Denkmuster zurück, nur dass er sich diesmal selbst in eine gegen ihn geführte Schachpartie versetzt fühlt, in der er zugleich eine der Figuren ist. Er verliert zunehmend den Kontakt zur Realität und als schließlich auch noch sein alter Impressario Walentinow wieder auftaucht, sieht Lushin nur noch einen Ausweg aus der verfahrenen Partie seines Lebens.

Der Roman gehört noch in die russische Phase Nabokovs: Er ist 1929 in drei Fortsetzungen in einer russischen Exil-Literaturzeitschrift in Paris und ein Jahr später als Buch erschienen. Wie viele andere seiner Texten hat Nabokov auch diesen Roman selbst ins Englische übersetzt, dabei aber kaum Änderungen vorgenommen. Die deutsche Übersetzung stellt eine kleine Hybridfassung der russischen und englischen Versionen her, indem es der jeweils differenzierteren Textvariante folgt. Zum Beispiel siezen sich Lushin und seine Frau in der deutschen wie der russischen Fassung bis zum Ende, während diese Differenz in der englischen Übersetzung aus offensichtlichen Gründen entfallen musste.

»Lushins Verteidigung« gehört zu jenen Büchern Nabokovs, die verfilmt wurden: »The Luzhin Defence« von Marleen Gorris aus dem Jahr 2000 illustriert die Geschichte mit den beiden Hauptdarstellern John Turturro und Emily Watson. Man muss dem Film dabei zugute halten, dass er mit einigen Details des Romans sehr sorgfältig und liebevoll umgeht; andere werden vereinfacht oder den Bedürfnissen des Films angepasst, ohne dabei im wesentlichen den »Geist« des Buches zu stören. Andererseits finden sich auch deutliche Eingriffe: Natürlich wurde der Ablauf der Handlung gerafft; die ganze Geschichte spielt sich nun in dem Kurbad ab, das offensichtlich an den Comer See verlegt wurde. Valentinov (Stuart Wilson) bekommt eine größere und aktivere Rolle zugeschrieben: Er ist nicht nur der endgültige Auslöser von Luzhins Wahn, sondern treibt ihn aus (nur schlecht motivierter) Rachsucht systematisch in die Krise hinein, die zum Zusammenbruch führt. Wesentlich verändert wird auch die Figur von Luzhins Frau – im Roman hat sie gar keinen eigenen Namen, was in einem Film zu umständlichsten Konstruktionen führen würde, weshalb sie hier Natalia Katkov heißt –, die im Film zu einer emanzipierten und nach Unabhängigkeit strebenden jungen Frau umgestaltet wird, die mit den gesellschaftlichen Usancen ihrer Mutter wenig anfangen kann und von Luzhin fasziniert ist, weil er weitgehend außerhalb gesellschaftlicher Konventionen lebt. Schließlich könnte man sich noch fragen, ob es eine glückliche Entscheidung ist, den dicken und kurzatmigen Luzhin Nabokovs mit dem hageren John Turturro zu besetzen, aber die Figur gewinnt durch dessen Schauspielkunst wahrscheinlich mehr als sie durch den körperlichen Unterschied verliert.

»Lushins Verteidigung« gehört zu jenen Büchern Nabokovs, die verfilmt wurden: »The Luzhin Defence« von Marleen Gorris aus dem Jahr 2000 illustriert die Geschichte mit den beiden Hauptdarstellern John Turturro und Emily Watson. Man muss dem Film dabei zugute halten, dass er mit einigen Details des Romans sehr sorgfältig und liebevoll umgeht; andere werden vereinfacht oder den Bedürfnissen des Films angepasst, ohne dabei im wesentlichen den »Geist« des Buches zu stören. Andererseits finden sich auch deutliche Eingriffe: Natürlich wurde der Ablauf der Handlung gerafft; die ganze Geschichte spielt sich nun in dem Kurbad ab, das offensichtlich an den Comer See verlegt wurde. Valentinov (Stuart Wilson) bekommt eine größere und aktivere Rolle zugeschrieben: Er ist nicht nur der endgültige Auslöser von Luzhins Wahn, sondern treibt ihn aus (nur schlecht motivierter) Rachsucht systematisch in die Krise hinein, die zum Zusammenbruch führt. Wesentlich verändert wird auch die Figur von Luzhins Frau – im Roman hat sie gar keinen eigenen Namen, was in einem Film zu umständlichsten Konstruktionen führen würde, weshalb sie hier Natalia Katkov heißt –, die im Film zu einer emanzipierten und nach Unabhängigkeit strebenden jungen Frau umgestaltet wird, die mit den gesellschaftlichen Usancen ihrer Mutter wenig anfangen kann und von Luzhin fasziniert ist, weil er weitgehend außerhalb gesellschaftlicher Konventionen lebt. Schließlich könnte man sich noch fragen, ob es eine glückliche Entscheidung ist, den dicken und kurzatmigen Luzhin Nabokovs mit dem hageren John Turturro zu besetzen, aber die Figur gewinnt durch dessen Schauspielkunst wahrscheinlich mehr als sie durch den körperlichen Unterschied verliert.

Woran aber die meisten Filme, in denen Schach und Schachspieler vorkommen, kranken, ist die gänzlich unrealistische und unprofessionelle Art und Weise, das Spiel darzustellen. Davor wollte man bei diesem Projekt wohl gefeit sein, und so hat man mit Jonathan Speelman einen der führenden englischen Großmeister als technischen Berater eingekauft. Letztlich genützt hat es aber auch hier nicht. Zwar muss man einräumen, dass die Turnierspieler hier wenigstens nicht »Schach« und »Schachmatt« rufen oder mit eindringlich-unheimlichem Blick auf den Gegner den entscheidenden Zug ausführen. Auch hat das Art Department ganze Arbeit geleistet und mit den Figuren der Players Series des House of Staunton ästhetisch eine ausgezeichnete Wahl getroffen; auch die verwendete Schachuhr passt genau in die Epoche. Und das ewige Königumlegen zum Zeichen des Aufgebens mag man noch als »notwendige Visualisierung« durchgehen lassen. Aber mehr Positives lässt sich kaum noch anführen.

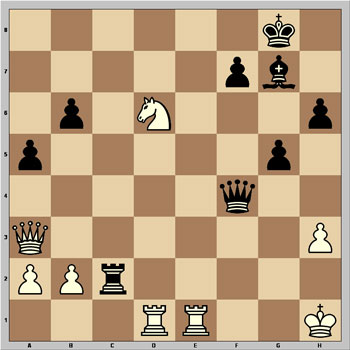

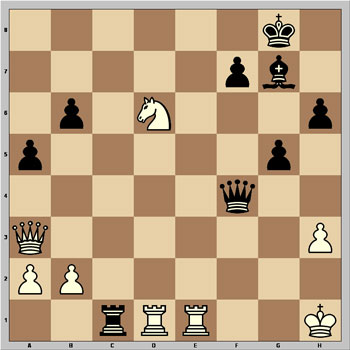

Dem stehen schwerwiegende Fehler gegenüber: So präsentiert uns der Film zum Beispiel einige Kombinationen Luzhins, darunter auch zwei aus dem Turnier, das im Zentrum des Films steht. Die erste Kombination ist der Partie Vidmar–Euwe, Karlsbad 1929, entnommen.

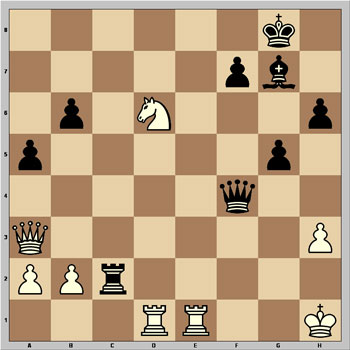

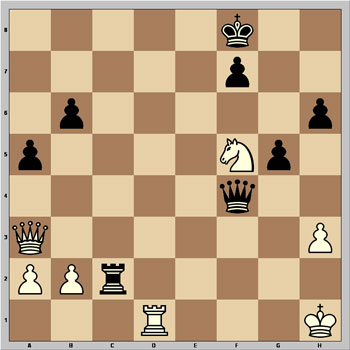

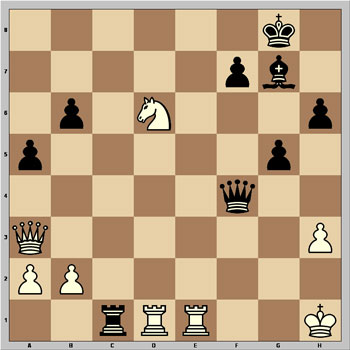

Weiß am Zug

Vidmar, einen Zug vor dem Matt stehend, ließ hier folgende brillante Kombination vom Stapel: 34.Te8+ Lf8 (das Ausweichen 34…Kh7 verliert nach 35.Dd3+ den Turm und die Partie) 35.Txf8+ Kxf8 36.Sf5+.

An dieser Stelle gab Euwe auf; der Film nimmt Rücksicht auf die Zuschauer und zeigt auch das Ende der Kombination: 36…Kg8 (36…Ke8 37.De7#) 37.Df8+ Kxf8 (37…Kh7 38.Dg7#) 38.Td8#.

So weit, so gut. Nur passierte dem Filmteam beim Aufstellen der Figuren ein kleiner, verhängnisvoller Fehler, der die ganze Wirkung zunichte macht: Der schwarze Turm wurde nicht auf c2 platziert, sondern auf c1, und das mit schrecklichen Folgen!

Nicht nur könnte Weiß hier mit dem einfachen Zug Txc1 die Partie für sich entscheiden, sondern noch schlimmer ist, dass Vidmars Kombination in dieser Stellung überhaupt nicht funktioniert, da nach dem einleitenden Zug 34.Te8+ der weiße Turm auf d1 gefesselt ist und daher nicht das abschließende Matt auf d8 geben kann.

Sie gingen auch ins Theater und in den Zoo und ins Kino, wobei sich herausstellte, daß Lushin noch nie im Kino gewesen war. Unter weißem Geflimmer liefen die Bilder vorüber, und nach vielen Abenteuern kehrte die Tochter – nun eine berühmte Schauspielerin – in ihr Elternhaus zurück, blieb in der Tür stehen, während in der Stube ihr ergrauter Vater mit dem Arzt, einem treuen Freund des Hauses, der sich in all den Jahren überhaupt nicht verändert hatte, Schach spielte und sie noch nicht sah. Plötzlich lachte Lushin in der Dunkelheit auf. «Eine völlig unmögliche Figurenstellung», sagte er […].

«Sehr, sehr gut, dieser Film.» Er dachte noch etwas nach und fügte hinzu: «Aber vom Spielen haben sie keine Ahnung.» – «Wie meinen Sie das, sie haben keine Ahnung?» fragte seine Frau überrascht. «Die Schauspieler waren doch erstklassig.» Lushin schaute sie von der Seite an und wandte den Blick sogleich wieder ab […].

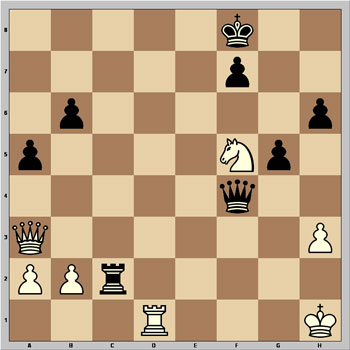

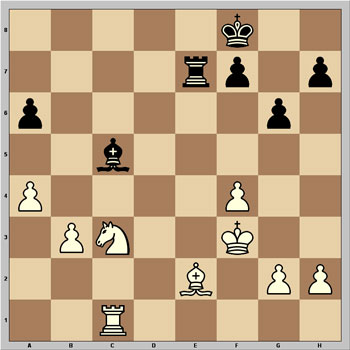

Aber es kommt noch ärger. Die Abbruchstellung der Partie Turati–Luzhin, nach der Luzhin schließlich zusammenbricht, sieht wie folgt aus:

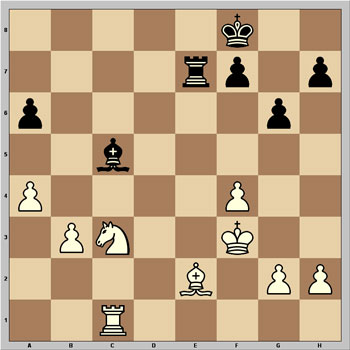

Schwarz am Zug

Diese Stellung wird im Film von Valentinov wie folgt eingeschätzt: Schwarz könne zwar unmittelbar einen Offizier zurückgewinnen, sähe sich danach aber einem unangenehmen Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern gegenüber. Diese Einschätzung basiert etwa auf der folgenden, leicht zu sehenden Zugfolge: 43…Te3+ 44.Kg4 (44.Kf2 ist natürlich ein schwerer Fehler, da nach 44…Txc3+ nicht nur der Springer, sondern auch der weiße Turm verloren wäre) Ld4 45.Lxa6 Txc3 46.Txc3 Lx3 und Weiß hat aufgrund der verbundenen Freibauern am Damenflügel als einziger noch Gewinnaussichten. Allerdings ist in der Stellung eine Mattkombination versteckt, die Luzhin kurz vor seinem Zusammenbruch entdeckt und aufschreibt: 43…Te3+ 44.Kg4 f5+ 45.Kg5 Kg7 (droht 46…Le7#) 46.Sd5 Th3!! 47.gxh3 h6+ 48.Kh4 Lf2#.

Das ist alles fein ausgedacht und die Kombination – immerhin ein Matt in 5, für das ich kein Vorbild habe finden können – ist mit ihrem Schlüsselzug 46…Th3!! wirklich nicht leicht zu sehen. Es scheint, dass Speelman gute Arbeit geleistet hat. Was aber macht nun der Film daraus? Unzufrieden mit dem tragischen Ausgang des Romans wird uns folgender Wurmfortsatz präsentiert: Beim Packen von Luzhins Sachen findet Natalia den Notizzettel mit der Kombination. Sie lässt sich von einem Bekannten – Jean de Stassard (Christopher Thompson), der zuvor als mäßiger Schachspieler und potentieller Ehekandidat eingeführt worden ist – die Notizen erklären, und dann findet das Unglaubliche statt (wofür Speelman natürlich gar nichts kann): Natalia setzt mit Luzhins Zettel in der Hand die Partie gegen Turati fort, und Luzhin gewinnt auf diese Weise postum das Turnier, das, um allem die Krone aufzusetzen, auch noch eine Weltmeisterschaft darstellen soll. Ein solch blödsinniger Kitsch ist in einem Schachfilm schon lange nicht mehr produziert worden, und die einzige Hoffnung ist, dass Nabokov sich inzwischen so oft im Grabe hat herumdrehen müssen, dass er jetzt wieder richtig liegt.

Abschließend sollte noch erwähnt werden, dass die derzeit einzige Region-2-DVD nur eine 4:3-Letterbox-Version des Films ausschließlich in Englisch präsentiert. Die Extras sind kaum erwähnenswert.

Vladimir Nabokov: Lushins Verteidigung. Deutsch v. Dietmar Schulte, berarb. v. Dieter E. Zimmer. Rowohlt Taschenbuch 22550. 318 Seiten. 8,90 €.

The Luzhin Defence. UK/Frankreich, 2000. Entertainment in Video. Import-DVD (Region 2). Länge ca. 104 Minuten. Sprache: Englisch. Extras: Trailer; Featurette (ca. 4 Minuten!). Ca. 10,– €.

Eine weitere Verfilmung des Romans von Theodor Fontane mit einer deutlich zu alten Schauspielerin in der Titelrolle. Nichts gegen Julia Jentsch, aber sie ist in keinem Augenblick des Films auch nur annähernd ein siebzehnjähriges Mädchen. Der Film fängt auch gleich schlecht genug an, da er die erste Begegnung Effis und Instettens auf einen Ball verlegt. Nicht nur ändert das den Charakter der Bewerbung Instettens komplett, der nun Effi bereits einmal getroffen hat, als er um ihre Hand anhält, es verdirbt auch die Pointe Fontanes, bei dem Effi von einem Augenblick auf den anderen aus der Welt ihrer Kindheit in die der Erwachsenen wechselt.

Eine weitere Verfilmung des Romans von Theodor Fontane mit einer deutlich zu alten Schauspielerin in der Titelrolle. Nichts gegen Julia Jentsch, aber sie ist in keinem Augenblick des Films auch nur annähernd ein siebzehnjähriges Mädchen. Der Film fängt auch gleich schlecht genug an, da er die erste Begegnung Effis und Instettens auf einen Ball verlegt. Nicht nur ändert das den Charakter der Bewerbung Instettens komplett, der nun Effi bereits einmal getroffen hat, als er um ihre Hand anhält, es verdirbt auch die Pointe Fontanes, bei dem Effi von einem Augenblick auf den anderen aus der Welt ihrer Kindheit in die der Erwachsenen wechselt.

Dass dabei trotzdem einige gelungene Stücke herausgekommen sind, mag überraschen: Mascha Kalékos »Sozusagen grundlos vergnügt« wird im Berliner Hebbel-Theater in einer kleinen Bühneninszenierung umgesetzt und von einer grandiosen Meret Becker vorgeführt. Oder David Bennett, der mit gezogenen Schwert und in glänzender Rüstung im Morgengrauen die Leipziger Straße in Berlin entlanggeht und dabei ohne einen einzigen Schnitt, in einem Zug sozusagen, Georg Trakls »Das Morgenlied« ausschöpft. Auch die Inszenierung des Gesichts Klaus Maria Brandauers als Flächen von Licht und Schatten, während er Heinrich Heines »Der Schiffsbrüchige« spricht, überzeugt, eben weil sie auf jede Ablenkung verzichtet.

Dass dabei trotzdem einige gelungene Stücke herausgekommen sind, mag überraschen: Mascha Kalékos »Sozusagen grundlos vergnügt« wird im Berliner Hebbel-Theater in einer kleinen Bühneninszenierung umgesetzt und von einer grandiosen Meret Becker vorgeführt. Oder David Bennett, der mit gezogenen Schwert und in glänzender Rüstung im Morgengrauen die Leipziger Straße in Berlin entlanggeht und dabei ohne einen einzigen Schnitt, in einem Zug sozusagen, Georg Trakls »Das Morgenlied« ausschöpft. Auch die Inszenierung des Gesichts Klaus Maria Brandauers als Flächen von Licht und Schatten, während er Heinrich Heines »Der Schiffsbrüchige« spricht, überzeugt, eben weil sie auf jede Ablenkung verzichtet.