Marius Fränzel

Die Schachstellen bei Arno Schmidt

Ein kommentierendes Verzeichnis

Vorbemerkung

Das nachfolgende Verzeichnis erhebt nicht den Anspruch, alle Textstellen bei Arno Schmidt zu erfassen, an denen das Wort Schach einzeln oder in Kombination mit anderen vorkommt. Weder wird „Schach Gebal“ angeführt, noch „Schachbrettlandschaften“ oder „schachbrettförmig“, noch gar die bei Schmidt häufig vorkommenden „Schachteln“. Angeführt werden nur solche Stellen, an denen sich mehr oder weniger sinnvoll ein schachlich orientierter Kommentar anbringen läßt. Halbfett gesetzter Text stammt von Arno Schmidt und wird, so nicht anders angegeben, nach der CD-ROM-Ausgabe der Bargfelder Ausgabe unter Angabe von Werkgruppe, Band und Seite bzw. nur der Seitenzahl in eckigen Klammern zitiert. Zettel’s Traum wird einstweilen noch nach der mit der Erstausgabe seiten- und zeilenidentischen 3. Auflage zitiert. Dabei können insbesondere die Zeichensetzung und die typographische Gestalt von den gedruckten Ausgaben abweichen, die bei Übernahme von Zitaten als eigentliche Referenz herangezogen werden müssen. Bei Wiederholungen des Textes im Kommentarteil, kann der Text syntaktisch oder grammatikalisch verändert erscheinen. Auslassungen werden grundsätzlich mit […] markiert.

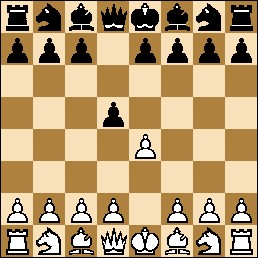

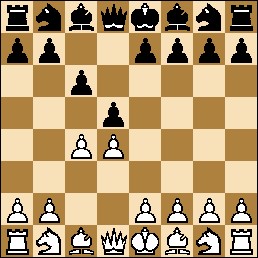

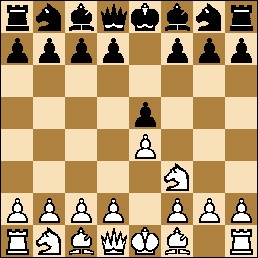

Für alle gezeigten Diagramme gilt, daß Weiß von unten nach oben, Schwarz dementsprechend von oben nach unten spielt. Die senkrechten Linien sind von links nach rechts mit a bis h bezeichnet, die waagerechten Reihen von unten nach oben mit 1 bis 8. Die Züge setzen sich in der Regel aus einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben und einer Ziffer zusammen und bezeichnen die gezogene Figur (K: König; D: Dame; T: Turm; L: Läufer; S: Springer; ohne Großbuchstaben: Bauernzug) und das Feld, auf das die Figur gezogen wird. Können zwei Figuren der gleichen Art und Farbe auf ein bestimmtes Feld ziehen gibt ein zusätzlicher Kleinbuchstabe bzw. eine zusätzliche Ziffer die Linie oder Reihe auf der die Figur vor dem Zug stand. Ein x zeigt an, daß auf dem angegebenen Feld eine gegnerische Figur geschlagen wird. Direkt nach einer Ziffer zur Bezeichnung der Zugnummer folgt immer ein weißer Zug, dann ein schwarzer Zug. Zieht Schwarz in einer Stellung an, ist der Zug mit einer Ziffer und … gekennzeichnet. Zum Beispiel:

1.e4 (Weiß bewegt den Bauern vor seinem König zwei Felder

vorwärts.)

1… d5 (Schwarz bewegt seinen Bauern nach d5.)

2.exd5 Sf6 (Weiß schlägt mit seinem e-Bauern auf d5; Schwarz zieht

seinen Springer nach f6.)

Anmerkungen, Korrekturen oder Ergänzungen sind gerne willkommen; schreiben Sie mir einfach eine Mail. Allen, die zu dieser Seite beitragen werden oder bereits beigetragen haben, sei herzlich gedankt!

Einleitung

Doch einen wollen wir nicht vergessen:

Schmidt. Unbesiegt im Schachspiel und im Fressen.

Natürlich erscheint es dem ersten Nachdenken als ein merkwürdiges Projekt, gerade die Schachstellen im Werk Arno Schmidts zu dokumentieren und zu kommentieren: Gibt es nichts Wichtigeres in diesem doch umfangreichen Œuvre aufzufinden und zu kommentieren als gerade Bemerkungen über das Schachspiel? Sicherlich gibt es das, und es ist zu vermuten und zu hoffen, das all das Wichtigere im Laufe der Zeit auch gesammelt und kommentiert werden wird. Viele der Wirklichkeitsdetails in Schmidts daran so reichen Büchern sind schon heute jungen Lesern nurmehr mittels einer Kommentierung zugänglich und verständlich zu machen.

Zur Verteidigung des hier unternommenen und sicherlich gänzlich unnützen Kommentars habe ich allein zwei Dinge anzuführen: Zum ersten, daß es sich um ein seit langer Zeit oft scherzhaft erwähntes Projekt handelt, die Schachstellen einmal aufzulisten und zu kommentieren. Als sich dann die Notwendigkeit ergab, die ersten Gehversuche in HTML an irgendeinem konkreten Fall durchzuführen, erschien mir ein Kommentar der Schachstellen bei Arno Schmidt so gut wie irgendein anderer und immerhin noch besser als die allseits beliebte Hello-World-Seite. Zum zweiten wird es auf lange Sicht ziemlich gleichgültig sein, welche Motivgruppen in den Büchern Schmidts zuerst und welche zuletzt kommentiert worden sind. Und da ich der Illusion unterliege, zum Kommentieren der Motivgruppe der Schachstellen mindestens ebenso gut geeignet zu sein, wie jeder beliebige andere Leser Arno Schmidts, so muß dies Rechtfertigung genug sein für etwas, das als solches ja kaum von irgend einem Belang ist und schon vor daher kaum einer Rechtfertigung bedarf.

Bereits die Sichtung des vorhandenen Materials macht deutlich, daß es sich beim Motiv des Schachspiels zwar um ein Nebenmotiv des Werks handelt, aber um eines, das mit großer Konstanz durch alle Werkbereiche und -phasen hindurch auftaucht. Schmidts Selbstbeschreibung, er sei in seiner Zeit als als kaufmännischer Volontär und Angestellter […] dem Schachspiel erregt zugetan gewesen, verweist auf die biographische Ursache dieses Sachverhalts. Besonders die Stellen des Frühwerks machen deutlich, daß Schmidt in jungen Jahren das Schachspiel als Kulturgut hoch geschätzt und als der von ihm über alles verehrten Literatur beinahe gleichrangig geachtet hat. Diese Hochschätzung läßt dann im Laufe der Jahre nach, das Schachspiel sinkt bis zum wortlosen Künstlein herab, verschwindet aber bis zum Ende nicht aus dem Denken und Schreiben des Autors.

Nun sollte dies nicht überschätzt werden: Spätestens seit dem 18. Jahrhundert gibt es eine Reihe von Autoren – von denen einige wie Heinse, Jean Paul, Poe oder Carroll auch zu Schmidts Hausgöttern gehören – in deren Werk das Schachspiel eine mehr oder weniger prominente Rolle einnimmt. Schmidt nimmt in dieser Reihe weder als Verwender von Schachmotiven noch als Spieler eine besondere Position ein, ja, er kann sich mit jemandem wie etwa Vladimir Nabokov, der es auch als Komponist von Schachaufgaben zu einiger Bekanntheit gebracht hat, kaum messen. Aber Schmidt ist eben doch ein Glied dieser Kette schachspielender und -liebender Autoren und vielleicht nicht ihr schwächstes.

Überraschend ist für denjenigen, der selbst aktiv Schach spielt, Schmidts beinahe vollständige Ignoranz für die Entwicklung und die Geschichte des Spiels im 20. Jahrhundert. Zwar erwähnt er häufig die Eröffnung b2-b4, und einer seiner Protagonisten hat einst in einem Simultan gegen Aljechin oder Bogoljubow gespielt, auch fallen die Namen Botwinnik und Smyslow an einer Stelle, aber das ist auch beinahe schon alles, was sich vom Schachleben zu Schmidts Lebenszeit in seinen Büchern wiederfinden läßt. Einzig an einer Stelle von Das steinerne Herz geht er auf die Entwicklung der sowjetischen Schachschule ein; allerdings sind Schmidts Anmerkungen historisch schief und rein ideologischer Natur. Darüber hinaus gibt keinen Hinweis, daß Schmidt auch nur die Kämpfe um die Weltmeisterschaft aktiv mitverfolgt hätte, ja, der skandalumwitterte Wettkampf im Jahr 1972 zwischen Boris Spassky und Robert Fischer, in den Medien als ‚Kampf der Systeme‘ ausgeschrieen und jedes Hinweises auf die fiktive Weltmeisterschaft in Schmidts Gelehrtenrepublik wert, wird mit keinem einzigen Wort erwähnt. Fast scheint die Schachwelt des 19. Jahrhunderts in Schmidts Texten lebendiger zu sein als die der Moderne.

Das Gesamtbild, das sich ergibt, kann ungefähr wie folgt umrissen werden: Schmidt ist in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Schachspieler, der vor dem Zweiten Weltkrieg das Spiel mit einiger Ernsthaftigkeit betrieben hat. Erlernt hat er das Spiel offenbar durch das Studium des weitverbreiteten Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne und Mieses. Wie weit er es im Spiel gebracht hat, läßt sich nur vermuten, allerdings gibt es für seine Behauptung, er habe einmal den schlesischen Meister Gottlieb Machate geschlagen, keine unterstützenden Indizien. Die Partien jedenfalls, die durch das Tagebuch seiner Frau überliefert sind, lassen die dafür notwendige Spielstärke nicht erkennen. Nach 1945 scheint Schmidt in Sachen Schach hauptsächlich von seinem vor dem Krieg erworbenen Wissen zu zehren. Zwar pflegt er mit seiner Frau weiterhin das häusliche Spiel, hat aber seine frühere intensive Leidenschaft für das Spiel weitgehend verloren. Auch war er wohl, um eine Wendung Uwe Johnsons zu gebrauchen, „schon zu weit von der Welt entfernt, um einen Menschen wenigstens bis zum gemeinsamen Schachspiel zu befreunden.“

Dennoch bleibt das Schachspiel ein wichtiges und immer präsentes Motivfeld, das Schmidt überdurchschnittlich häufig benutzt. Einige der wiederkehrenden Motive sind am Ende des Einzelstellenkommentars zusammengefaßt und noch einmal im Zusammenhang kommentiert.

Die Insel. – 1. Teil: Das Schloß in

Böhmen

[Niederschrift 1937; BA I/4, S. 185–222.]

- Einmal hatte er den geheimnisvollen Brief auch gesehen: »Sir John Cochrane, Kalkutta« stand darauf. Diese letzte bemerkung interessierte mich aufs lebhafteste; Cochrane, ein name, der jedem schachspieler geläufig war, wie das alphabet; [193]

-

Der Schotte John Cochrane (1798–1878) war einer der stärksten Schachspieler seiner Zeit. Nach einer militärischen Karriere in der englischen Marine – Cochrane war Leutnant zur See auf dem Linienschiff Bellerophron, als dies Napoleon 1815 ins Exil nach St. Helena brachte –, lebte er als Barrister in London. Im Jahr 1821 reiste er zusammen mit William Lewis nach Paris und spielte dort eine Reihe von Partien gegen Deschapelles und La Bourdonnais. Ein Jahr später veröffentlichte er seinen Treatise on Chess. Er verließ England 1824 und lebte und arbeitete mit einer Unterbrechung Anfang der 40er Jahre bis 1869 in Indien. Da die Handlung von Die Insel genau 100 Jahre vor der Niederschrift in das Jahr 1837 datiert, stimmt die Anschrift auf dem Brief mit den historischen Tatsachen gut überein.

Cochrane ist weitgehend vergessen, auch wenn eine Variante des Königsgambits heute noch nach ihm benannt ist.

Eine kleine Koinzidenz ergibt sich in Verbindung mit der ersten der beiden Partien, die sich in Alice Schmidts Tagebuch gefunden haben. Die Eröffnung dieser Partie ist das Ghulam-Kassim-Gambit, eine Varianten des Königsgambits. Ghulam Kassim aber ist der Co-Autor der wahrscheinlich ersten Eröffnungsmonographie überhaupt, die 1829 in Madras veröffentlicht wurde. Der zweite Co-Autor ist ein James Cochrane, der öfter mit dem damals in Kalkutta lebenden John Cochrane verwechselt wird.

Links:

http://snow.prohosting.com/~batgrrl/PGN/Cochrane.htm

http://www.ballo.de/Partien/zettel_49-54.htm - ich sebst hatte vor einigen Jahren einigemale dem, wie ich glaube, auch jetzt noch besten spieler der welt, Charles de la Bourdonnais, in Paris gegenübergesessen […]. Zwar hatte ich viermal verloren, aber eine partie doch unentschieden halten können; [193 f.]

-

Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais (1797–1840) gilt allgemein als der stärkste Spieler der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Seinen Lehrmeister Deschapelles besiegte er 1821 in einem Wettkampf, und nach seinem Sieg im Zweikampf gegen Alexander MacDonnell im Jahr 1834 (+44 -30 =14) galt er unangefochten als der beste Spieler Europas. Im Jahr 1836 begründete La Bourdonnais in Paris die erste Schachzeitung der Welt, Le Palamède, die unter seiner Leitung bis 1839 erschien.

Der Ich-Erzähler zeigt sich hier von einer ungewöhnlichen Bescheidenheit, wenn er einräumt, vier Partien gegen La Bourdonnais verloren zu haben. Immerhin macht er seinen Rang als Spieler dadurch klar, daß er vorgibt, eine Partie Remis gehalten zu haben. Wir werden von den Schachkünsten des Erzählers noch genaueres erfahren.

- Ich schritt zum grafen und bot ihm höflich einen guten abend, als ich sah, dass er und der archivar ein schachbrett vor sich liegen hatten, auf dem augenscheinlich ein endspiel aufgebaut war. […] Ich setzte mich mit gespieltem zögern dem archivar gegenüber und sah, während wir die schönen grossen figuren aufstellten, wie der graf mich tollkühnen belustigt, wenn auch kaum merkbar, anlächelte. Ich hatte weiss gewählt, und also den ersten Zug zu tun. [199]

-

Die Konvention, daß Weiß die Partie beginnt, bestand übrigens 1837 durchaus noch nicht, sondern es wurde damals ausgelost, wer die Partie beginnt. Erst der Übergang von der beschreibenden zur algebraischen Notation machte eine größere Normierung in Sachen Anzug und Aufstellung der Steine (die weißen Steine stehen zu Anfang auf den Feldern der 1. und 2. Reihe, die schwarzen auf denen der 7. und 8.) sinnvoll.

Die nun im Text folgende Partie wurde 1841 in London zwischen John Cochrane (s.o.) und George Walker gespielt. Schmidt hat diese Partie aus dem Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne und Mieses gekannt, das überhaupt die Hauptquelle seiner Schachkenntnisse zu sein scheint. Diese Partie läßt sich bis zur 7. Aufl. des Lehrbuchs von 1901 zurückverfolgen, der ersten Auflage, die Jacques Mieses betreut hat. Die Herkunft aus dieser Quelle läßt sich einigermaßen dadurch sichern, daß Schmidts Kommentar zum 11. Zug von Schwarz – Das war nicht sein bester zug; ich hätte Lf8 – c5 für eine stärkere spielweise gehalten – eine Paraphrase desselben Kommentars aus dem Lehrbuch ist. (Die Auflage, die Schmidt am wahrscheinlichsten wird in seiner Vorkriegsbibliothek besessen hat, dürfte die 11. Aufl. von 1926 gewesen sein. In seiner Nachlaßbibliothek findet sich die 18. Aufl. von 1950, die die verlorene Vorkriegsausgabe ersetzt hat [Bibliotheksverz. 968.1].)

Die 11. Aufl. des Lehrbuchs gibt zu dieser Partie übrigens über die Spielernamen hinaus keine weiteren Daten an. Es mag also sein, daß Schmidt bei der Niederschrift der Insel nicht gewußt hat, daß die reale Vorlage erst vier Jahre nach der fiktiven Partie auf Schloß Friedland gespielt wurde. Es wäre sonst von besonderer Bosheit, daß Cochrane, mit dem der Hausherr ja in brieflichem Kontakt steht, nur die Idee des Erzählers kopiert. Aber – wie gesagt – diese Pointe könnte sich eher zufällig ergeben haben.

- Diese Eröffnung, wurde erst einige jahre später genauer untersucht, anlässlich einiger wettkämpfe zwischen den schachgesellschaften von London und Edinburgh; ich hatte sie jedoch öfters mit bourdonnais durchgesprochen und kannte ihre varianten ziemlich gut. [200]

-

Diese Bemerkung bezieht sich auf die oben angeführte Partie, spricht also von der angewendeten Schottischen Eröffnung. Nun sind Formulierungen wie wurde erst einige jahre später genauer untersucht unbestimmt genug, um einen weiten Raum für Interpretationen zuzulassen. Das schon oben angeführte Lehrbuch des Schachspiels [11. Aufl., 1926] schreibt dazu richtig:

Diese Eröffnung […] verdankt ihren Namen einigen so beginnenden, zwischen den Schachgesellschaften von Edinburgh und London im Jahre 1824 gespielten Korrespondenzpartien, in denen das Spiel der Schotten durch Schönheit und Gedankentiefe sich auszeichnete.

Hier scheint sich der Erzähler also gründlich zu irren. Es war übrigens John Cochrane, der 1824 noch vor seiner Abreise nach Indien die Edinburgher Schachfreunde veranlaßte, die Schottische Eröffnung für den Wettkampf zu wählen. Wahrscheinlicher wäre es daher, daß der Erzähler diese Eröffnung bei seinen Partien gegen La Bourdonnais kennengelernt hätte, der sie wiederum 1821 beim Wettkampf mit John Cochrane gesehen haben würde.

Dichtergespräche im Elysium – 10. Gespräch.

Ein Zwischenspiel

[Niederschrift 1940/41; BA I/4, S. 289–292.]

- HERODOT: Gut, daß ihr die Universität erwähnt. Es sind diesen Winter wieder überaus treffliche Kollege zu hören; ich habe mich schon beim Morphy eingeschrieben. [291]

-

Paul Morphy (1837–1884) gilt nicht nur als der beste Schachspieler des 19. Jahrhunderts, sondern als einer der besten Schachspieler überhaupt. Morphy wurde in New Orleans geboren und erlernte das Schachspiel im Alter von 10 Jahren von seinem Vater und seinem Onkel, die beide begeisterte Schachspieler waren. Morphy entpuppte sich als das erste Schach-Wunderkind, von dem die Welt weiß: Innerhalb von zwei Jahren entwickelte sich sein schachliches Talent so weit, daß ihm kein lokaler Spieler mehr gewachsen war. 1850 schlug er den ungarischen, in Amerika lebenden Berufsschachspieler Löwenthal in drei Partien hintereinander; Morphy muß bereits zu diesem Zeitpunkt als ein Meisterspieler betrachtet werden. Nach dem erfolgreichen Abschluß eines Jura-Studiums widmete sich Morphy eine kurze Zeit lang ausschließlich dem Schachspiel: 1857 gewinnt er die amerikanische Schachmeisterschaft in New York und deklassierte dabei unter anderem mit Louis Paulsen einen der besten Spieler der Zeit. Im Juni 1858 begibt sich Morphy nach Europa, zuerst nach England, um sich mit dem damals besten englischen Spieler Howard Staunton zu messen, der einem Wettkampf aber sorgsam auswich, dann nach Paris, wo er im Dezember 1858 dem aus Breslau stammenden Adolf Anderssen, der nach seinem Sieg im Londoner Turnier von 1851 als bester europäischer Schachspieler galt, eine deutliche Niederlage zufügte (+7 -2 =2). Anderssen räumte die klare Überlegenheit seines Gegners unumwunden ein: „Der Mann spielt wie von einer anderen Welt.“

Nach seiner triumphalen Rückkehr nach Amerika versucht Morphy als Anwalt Fuß zu fassen, was ihm aber offenbar nicht gelingen will. Er verfällt in Depressionen, zieht sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. Nach seinem Wettkampf gegen Anderssen hat Morphy kein Turnierschach mehr gespielt, ja er hat mit den Jahren wohl eine Abneigung gegen das Spiel entwicklelt. Sein glänzender Aufstieg und der sich anschließende vollständige Rückzug vom Spiel und schließlich vom gesellschaftlichen Leben überhaupt, haben einen Morphy-Mythos hervorgebracht, der bis heute nachwirkt.

In Arno Schmidts Nachlaßbibliothek findet sich als einziges Schachbuch neben dem Lehrbuch von Dufresne und Mieses die Morphy-Monographie von Geza Maróczy: Paul Morphy. Sammlung der von ihm gespielten Partien mit ausführlichen Erläuterungen. Berlin: de Gruyter. Reprint der Ausg. von 1909. [Bibliotheksverz. 968.2]

Zwei Dinge erscheinen an Morphys Anwesenheit im Schmidtschen Elysium bemerkenswert:

Zum einen, daß sich Morphy überhaupt im Elysium befindet: Mußte bei Schopenhauer dessen Anwesenheit noch besonders damit begründet werden, daß er ja auch Gedichte verfaßt habe – POE: […] du solltest dich freuen, daß du, wenn auch nur in deiner Jugend, Gedichte schriebst: das rettete dich hierher! (lächelnd) Selbst wenn du auch Harz und schwarz aufeinander reimtest [I/4, 242] –, entfällt eine solche Begründung bei Morphy schlicht. Offenbar sieht Schmidt zu dieser Zeit das Schachspiel als eine für das Elysium qualifizierende Kunstform an.

Zum anderen ist bemerkenswert, daß sich Morphy im Elysium offenbar wieder dem Schachspiel zugewandt hat, obwohl er in den späteren Jahren seines Lebens eine offensichtliche Abneigung dagegen entwickelt hatte. Dies ist nur dann wirklich bemerkenswert, wenn wir voraussetzen, daß Schmidt einige Kenntnis des Lebens von Paul Morphy besaß, was nicht ohne weiteres getan werden kann. Sollte Schmidt allerdings den Morphy-Mythos gekannt haben, so könnte – ich betone: könnte – Morphy ein Beispiel für einen Künstler sein, der an der Realität zerbricht, im Elysium aber geheilt wird, weil er sich dort unter seinesgleichen befindet.

- FISCHART: Ich weiß; ‹über die skandinavische Eröffnung, für die Jugend an abschreckenden Beispielen erläutert› – Ich weiß noch nicht, ob ich hingehe, ich habe doch erst von Philidor Schachspielen gelernt. Ob ich da mitkomme? [291]

-

Bei der Skandinavischen Eröffnung oder besser: Skandinavischen Verteidigung handelt es sich um die Züge 1.e4 d5. Sie steht bei den allermeisten Schachspieler in keinem guten Ruf und kommt in der Turnierpraxis seltener vor. Allerdings gibt es auch für diese Eröffnung Spieler, die ihre Vorteile theoretisch zu demonstrieren und in der Praxis zu beweisen versuchen. So macht sich etwa der deutsche Großmeister Matthias Wahls seit vielen Jahren für Skandinavisch stark, das er als eine vollwertige Alternative zu den gebräuchlicheren Antworten auf 1.e4 ansieht. Der ironisch schillernde Titel von Morphys Kolleg könnte eine Anspielung auf den Kurzsieg sein, den Morphy 1858 in Paris gegen Anderssens Skandinavische Verteidigung erzielte.

François André Danican Philidor (1726–1795) gilt als bedeutendster Meister des 18. Jahrhunderts. Sein Buch L’Analyse du jeu des Echecs (1749) wird heute als wichtiger Schritt auf dem Weg zum modernen, positionellen Schach gewertet. Philidor war der erste Theoretiker, der die Bedeutung der Bauernstruktur für die Stellungsbewertung erkannte. Seine Einsicht „Die Bauern sind die Seele des Schachspiels“ wurde eigentlich erst 100 Jahre später von Steinitz völlig verstanden und weiterentwickelt. Philidors Anwesenheit im Elysium ist natürlich allein schon durch seine Tätigkeit als Opernkomponist begründet. Mag sein, daß er sich für die Aufnahme Morphys stark gemacht hat.

- MARCO POLO: 140 Jahre erst? Ts, ts – wenig! Aber versucht es nur; es ist zu interessant. Vor 3 Jahren hatte er mit Poe einen scharfen Zusammenstoß, der dahin ging, ob man, wenn einem nur die Züge des Weißen gegeben sind, die des Schwarzen, also das ganze Spiel, finden kann. Es dauerte eine ganze Zeit, bis wir nur die ungeheuerlichen Schwierigkeiten begriffen hatten; aber Poe hat’s gemacht. Sogar Morphy hat gestaunt, obwohl er natürlich besser spielt. [291]

-

Die 140 Jahre beziehen sich auf die Ankunft Philidors im Elysium nach seinem Tod 1795; das elysische Gespräch, dem wir hier folgen, findet also 1935 oder wenig später statt.

Edgar Allan Poe hegte, wenn wir seinen Schriften glauben dürfen, zu Lebzeiten keine besondere Vorliebe für das Schachspiel. Im einleitenden Teil seiner Erzählung The Murders in the Rue Morgue zieht er das Kartenspiel Whist dem Schach bei weitem vor: „Whist has long been known for its influence upon what is termed the calculating power; and men of the highest order of intellect have been known to take an apparently unaccountable delight in it, while eschewing chess as frivolous.“ Er vertritt die Auffassung, das Schachspiel beruhe nur auf Berechnung, aber nicht auf Analyse, die als Geistestätigkeit weit höher anzusetzen sei. Die unterschiedlichen und ‚bizarren‘ Gangarten der Figuren und daraus folgend ihr unterschiedlicher Wert erzeuge das Mißverständnis: „what is only complex, is mistaken (a not unusual error) for what is profound.“ Letztlich beruhe ein Sieg nur auf Konzentration, nicht auf der Fähigkeit, genau zu analysieren: „in nine cases out of ten, it is the more concentrative rather than the more acute player who conquers.“ Selbst das Damespiel zieht er dem Schach deutlich vor, weil hier die unterschiedliche Gangart der Steine nicht vorhanden ist. „The best chess-player in Christendom may be little more than the best player of chess“. Diese mangelnde Wertschätzung des Schachspiels dürfte Schmidt durchaus bekannt gewesen sein, als er die Dichtergespräche im Elysium schrieb.

Der Gegenstand des Streits zwischen Poe und Morphy gehört zu den in den Werken Schmidts immer wieder auftauchenden Schach-Motiven (eine Sammlung übergreifender Motive findet sich am Ende dieses Einzelstellenkommentars). Die Aufgabe, allein aus den Zügen der weißen Steine eine vollständige Partie zu rekonstruieren, ist allerdings von ungeheuerlicher Schwierigkeit. Doch braucht es wohl nicht sehr viel Einsicht in das Schachspiel, um dies zu begreifen.

Diese Frage ist eng verbunden mit einer anderen, die die Schachspieler späetstens seit dem 20. Jahrhundert beschäftigt: Gibt es einen notwendigen Ausgang einer Schachpartie, d.h.: genügt der Anzugvorteil dem Weißen, um die Partie notwendig zu gewinnen, oder gibt es einen objektiven Ausgleich, der ‚bei bestem Spiel beiderseits‘ die Partie remis enden läßt. Schach ist, mathematisch gesprochen, ein ‚endliches Spiel‘: 32 Figuren können auf 64 Felder nur eine endliche Anzahl von Stellungen erzeugen, von denen zudem ein großer Teil illegal ist, d.h. in einer nach den Schach-Regeln aus der Ausgangsstellung heraus gespielten Partie gar nicht vorkommen kann. Die legalen Stellungen haben durch die Regeln für das Ziehen und Schlagen der Figuren einen gesetzmäßigen Zusammenhang untereinander, so daß sich wenigstens theoretisch der Sachverhalt ergibt, daß sich sämtliche möglichen Endstellungen aus der Ausgangsstellung auf genau beschreibbare Weise herleiten lassen. In einem Satz: Schach ist grundsätzlich lösbar. Allerdings ist die Anzahl auch nur der legalen möglichen Stellungen ungeheuerlich groß: Der Mathematiker und Schach-Großmeister Dr. John Nunn hat eine Abschätzung vorgenommen, die zu dem Ergebnis kommt, daß wenn man in der Lage wäre, jeweils eine Schachstellung auf einem Elementarteilchen zu speichern, es bei Anwendung von sinnvollen Reduktionsverfahren theoretisch möglich wäre, die für die Lösung des Spiels relevanten Stellungen in der Materie mehrerer Galaxien abzuspeichern. Er gibt allerdings gleich selbst zu bedenken, daß es wahrscheinlich den Widerstand von Umweltschützern wachrufen würde, wenn man versuchte, Galaxien als Speichermedium für Schachstellungen zu benützen.

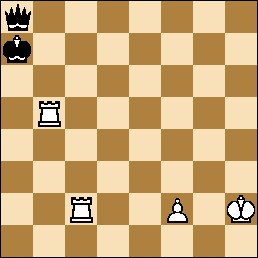

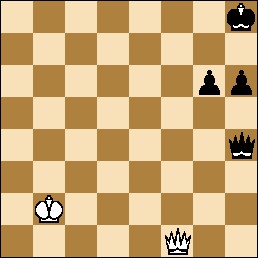

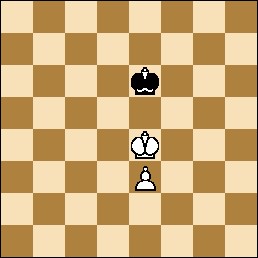

Solche Überlegungen nützen dennoch: Seit einigen Jahren arbeiten Programmierer an Datenbanken, die überschaubare Teilmengen dieser Datenflut enthalten. Zur Zeit sind alle Fünfsteiner berechnet (alle Stellungen mit den beiden Königen und drei zusätzlichen Steinen) und einige Sechssteiner. Auf die Fünfsteiner-Datenbanken können die leistungsfähigen, kommerziellen Schachprogramme heute problemlos zugreifen. Diese Programm spielen also alle Stellungen mit fünf oder weniger Figuren auf dem Brett wie Gott: Sie kennen zu jeder Stellung eine absolute Bewertung (remis, gewonnen für Weiß bzw. Schwarz) und den oder die richtigen Züge, um diese Bewertung zu realisieren. Bei den Sechssteinern sind dabei Stellungen entdeckt worden, deren Realisierung jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt. In der scheinbar einfachen Stellung oben (Schwarz am Zug) bedarf es eines Lavierens von unvorstellbaren 166 Zügen, bis der weiße Bauer zum ersten Mal gezogen werden kann, und insgesamt 254 Zügen, bis Weiß die Stellung für sich entscheiden kann. Um es mit einem Satz von GM Dr. Robert Hübner zu sagen: „Viel zu schwierig ist das Schachspiel für das kleine Menschenhirn.“

Hieraus ergibt sich nun ein Rückschluß für das Problem, das Edgar Poe im Elysium angeblich gelöst hat. Eine Lösung des Problems, aus den weißen Zügen allein den kompletten Spielverlauf einer Partie zu ermitteln, setzt eine Art des Partieführung voraus, in der die Züge mit einer unausweichlichen Notwendigkeit einander folgen. Eine solche unabweisbare Notwendigkeit liegt dem Spiel aber nur auf einer sehr theoretischen Ebene zugrunde, während die menschliche Praxis des Spiels ganz anderen Gesetzen gehorcht. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein Schäfermatt: 1.e4 2.Lc4 3.Df3 4.Dxf7# – wie um alles in der Welt sollte man in einer solchen Partie die schwarzen Züge erschließen? Schwarz könnte etwa zuerst den h-Bauern zweimal gezogen haben und dann den a-Bauern einmal; oder er hat die Züge e5, Sc6, und d6 gespielt, und selbst dann wäre ihre Reihenfolge vollständig unerfindlich.

Es soll hier nicht bestritten werden, daß es tatsächlich einzelne Spielverläufe geben mag, die man aus den weißen Züge allein erraten kann (um nicht von ‚erschließen‘ zu sprechen), besonders wenn sich beide Spieler an bekannte Eröffnungen und Pläne halten und die Partie nicht allzu lang ist. Aber eine allgemeine Lösung auch nur für die Mehrzahl der Spiele kann es nicht geben. Schon eher wäre es eine Aufgabe, überhaupt einen Partieverlauf zu finden, dessen vollständige Beschreibung aus den weißen Zügen allein mit Notwendigkeit folgen würde.

Der junge Herr Siebold

[Niederschrift 1940/41; BA I/4, S. 303–358.]

- Er hatte einst mit seinem Freunde Leubelfing in dessen angrenzendem Garten – zum Türken – beim Schachzabelspiele gesessen, und war mit ihm in einen scharfen Streit über eine wichtige Variante der sogenannten ‹spanischen Eröffnung› geraten. Friedrich hatte endlich ein Blatt aus seiner Brieftasche genommen, und auf der Rückseite Zug für Zug niedergeschrieben und mit Beispielen am Brett verteidigt, bis Leubelfing, obzwar nicht völlig gewonnen, doch allmählich von der Spielbarkeit des Zuges überzeugt, nachgegeben hatte. [330]

-

Der Name des angrenzenden Gartens – zum Türken – ist wahrscheinlich keine Anspielung auf den Kempelenschen Schachautomaten,

der wegen der Ausstaffierung der menschlichen Figur, die in ihrer

rechten Hand eine lange Pfeife hielt und mit der linken Hand die Züge

ausführte, allgemein den Namen „Der Türke“ trägt.

Interessanterweise spielen Wolfgang von Kempelen (1734–1804) und

seine Schachmaschine bei Schmidt außerhalb von Zettel’s

Traum (und auch dort nur eine marginale) keinerlei Rolle, obwohl der

„Türke“ von den 1770er Jahren bis zu seiner Zerstörung

1854 bei einem Brand in Philadelphia zu den prominentesten Automaten seiner

Zeit gehörte. Schon bald nach den ersten öffentlichen Auftritten

wurde natürlich zu Recht vermutet, daß sich im Inneren des

Automaten ein kleinwüchsiger Schachmeister befände, der die

Züge ausführe. Trotz dieser Enttarnung machte der

„Türke“ großen Eindruck auf seine Zeitgenossen und

hinterließ im Werk E.T.A. Hoffmanns und Jean Pauls seine deutlichen

Spuren.

der wegen der Ausstaffierung der menschlichen Figur, die in ihrer

rechten Hand eine lange Pfeife hielt und mit der linken Hand die Züge

ausführte, allgemein den Namen „Der Türke“ trägt.

Interessanterweise spielen Wolfgang von Kempelen (1734–1804) und

seine Schachmaschine bei Schmidt außerhalb von Zettel’s

Traum (und auch dort nur eine marginale) keinerlei Rolle, obwohl der

„Türke“ von den 1770er Jahren bis zu seiner Zerstörung

1854 bei einem Brand in Philadelphia zu den prominentesten Automaten seiner

Zeit gehörte. Schon bald nach den ersten öffentlichen Auftritten

wurde natürlich zu Recht vermutet, daß sich im Inneren des

Automaten ein kleinwüchsiger Schachmeister befände, der die

Züge ausführe. Trotz dieser Enttarnung machte der

„Türke“ großen Eindruck auf seine Zeitgenossen und

hinterließ im Werk E.T.A. Hoffmanns und Jean Pauls seine deutlichen

Spuren.

Nach von Kempelens Tod ging der Automat über eine Zwischenstation in den Besitz des Schaustellers Johann Nepomuk Maelzel über, der sich nach Vorführungen in London, Paris und Amsterdam mit dem „Türken“ schließlich 1826 nach den U.S.A. einschiffte. Dort wird der Automat lange Jahre in Philadelphia und anderen Städten der Ostküste bis hinunter nach Kuba gezeigt. Ebenso wie schon in Europa erregt er auch hier großes Aufsehen. Edgar Allan Poe schreibt in seiner umfangreichen Studie Maelzel’s Chess-Player: „Perhaps no exhibition of the kind has ever elicited so general attention as the Chess-Player of Maelzel.“

Trotz der Reflexe, die der „Türke“ bei so zahlreichen Schmidtschen Leib- und Magen-Autoren hinterlassen hat, und obwohl es sich um einen schachspielenden Automaten handelt, scheint sich Schmidt für dieses Phänomen nicht sonderlich interessiert zu haben. Eigentlich schade …

Links:

André Schulz: Der erste Schachcomputer war keiner

Vorstellung eines Replikats des „Türken“

Siegfried Schönle: Das Schachspiel in den Schriften Jean PaulsDas altertümelnde Wort Schachzabelspiel verwendet Schmidt nur in dieser einzigen Erzählung zweimal. Die Wortbildung ist nicht ganz glücklich, weil das mittelhochdeutsche ‚schachzabel‘ im engeren Sinne das Schachbrett bezeichnet, im weiteren Sinne aber auch das Spiel selbst, so daß es besser hieße, die Freunde hätten „beim Schachzabel“ gesessen.

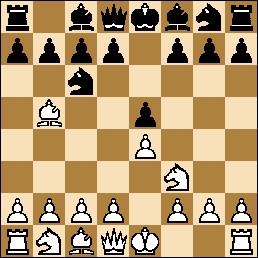

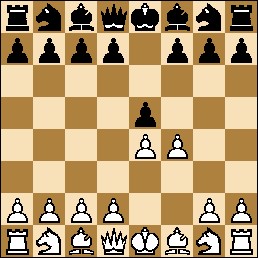

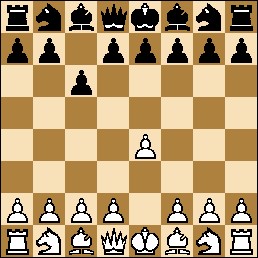

Die spanische Eröffnung ist gekennzeichnet durch die Züge 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 (vgl. Diagramm). Sie gehört wie etwa auch die Italienische Eröffnung zu den alten Eröffnungssystemen, die bereits in frühen Lehrbüchern auftauchen. Ihren Namen verdankt sie ihrer prominenten Stellung im Libro del Axedrez (1561) des Spaniers Ruy Lopez de Segura. Sie gilt als eine der attraktivsten Eröffnungen für Weiß und erfreut sich, seit es Aufzeichnungen gibt, bei Schachspielern aller Spielstärken großer Beliebtheit.

Die Fremden.

[Niederschrift 1942; BA I/4, S. 497–575.]

- Der Blinde neigte langsam den Kopf, erwiderte aber nichts, bis der Andere, leicht verletzt durch das Schweigen, wie es schien, kurz vorschlug: »Schach?« »Ja, aber bitte nur Eine heut,« sagte Flick, »ich weiß nicht, ich bin an diesem Abend zerstreuter als sonst. – Der zweite Frühling, den ich nicht sehen werde. Das ist – – hart! – Die Linke –« unterbrach er sich wählend, »– Schwarz? – also ganz stilecht – Bitte!« Kauff, der unterdes die Figuren aufgestellt hatte, lehnte sich ein wenig zurück, hob mit gespitzten Fingern die schlanke Hand, hielt sie einen Augenblick über dem Brett und begann: »d2 – d4.« Der Blinde lachte ein wenig spöttisch: »immer tricksy and twisted, nur nicht den Königsbauern bewegen – aber wie Du willst.« Er stützte den Kopf in die Hand und entgegnete: »d 7 – d 5.« [510 f.]

-

Das Blindspiel muß zu der Zeit, in der Die Fremden spielt (aus der Stelle [I/4, 572, Zeile 39] geht hervor, daß es sich um das Jahr 1787 handelt), als höchst ungewöhnlich angesehen werden. Als Philidor (s.o.) 1734 zwei Blindpartien zugleich spielte, galt das in Paris als eine unerhörte Sensation. Auch ist gewöhnlich das Spiel eines Blinden kein Blindspiel im eigentlichen Sinne: Der Blinde spielt heute auf einem separaten Schachbrett, auf dem die Figuren ähnlich wie bei einem Reiseschachspiel mittels eines Zapfens am unteren Ende in dafür vorgesehene Löcher auf den Feldern plaziert werden. Die weißen Felder sind zur besseren Unterscheidung leicht erhöht; auch die Figuren tragen Markierungen, die ihre Farbe anzeigen. Blindenschachspiele werden aber überhaupt erst seit 1848 gefertigt [vgl. KARL. Das kulturelle Schachmagazin. Ausg. 2/2005. S. 35]. Arno Schmidts Blinder spielt also ohne solch ein Hilfsmittel.

Blindspielen einer einzelnen Partie dürfte eine Fähigkeit sein, über die heute nahezu alle Spieler von Meisterstärke und nicht wenige schwächere verfügen. Allein die Lektüre von Schachliteratur regt dazu an, die Züge nicht auf einem Brett auszuführen, sondern sich im Kopf von Diagramm zu Diagramm zu bewegen. Inzwischen gibt es mit den Melody Amber Turnieren in Monaco einen jährlichen Wettbewerb, bei dem hochklassige Spieler im Schnell- und Blindschach gegeneinander antreten.

Dieses Blindspiel ist bei Arno Schmidt in eine Passage eingearbeitet, die den Protagonisten des Textes als möglichst eindrucksvolle Geistesgröße präsentieren soll: Obwohl er seit zwei Jahren blind ist, spielt er weiterhin auf Meisterniveau Schach (s.u.), kennt seine Lieblingsbücher auswendig etc.

Warum die Eröffnung der Partie mit dem Damenbauern tricksy and twisted sein soll, bleibt unkar. Der Gegenzug 1... d5 ist jedenfalls die konventionellste Antwort der Damenbauerspiele.

- So begann der Kampf – einer von Vielen – und war lang und schwierig wie alle, denn beide spielten mit ungewöhnlicher Meisterschaft und kannten sich genau; doch konnte Kauff, dessen Angriff außerordentlich scharf erwidert wurde, heute nur mit großer Mühe das Spiel halten, und nach zwei Stunden, als sie die Partie abbrachen, hatte er bereits zwei Bauern verloren, und sah mit Schrecken einem neuen Vorstoß auf dem rechten Flügel, wohin sein König rochiert hatte, entgegen. Dennoch nahm er sich vor, die Stellung zu Haus auf’s Sorgfältigste durchzuarbeiten, um nicht eine weitere Partie in den Rückstand zu geraten; denn das Ergebnis dieses Jahres stand bereits wie 23½ zu 20½. [511]

-

Etwas merkwürdig erscheint es schon, daß sich der Blinde nach neun [510] Uhr nur Eine Partie ausbittet, diese dann aber lang und schwierig wie alle und nach zwei Stunden vertagt wird. Daß Partien sehr langwierig sein konnten, war für das 18. Jahrhundert allerdings nicht ungewöhnlich. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man, die Bedenkzeit der Spieler zu begrenzen, zuerst mit Sanduhren, später dann mit speziell enwickelten Schachuhren, die im Prinzip mit den heutigen identisch sind: Zwei getrennte Uhrwerke sind so miteinander verbunden, daß das Anhalten der einen Uhr die andere in Gang setzt. Solche Uhren werden aber bis heute zumeist nur bei Turnierpartien oder unter Vereinsspielern verwendet.

Die Betonung der ungewöhnlichen Meisterschaft beider Spieler gehört zu dem oben schon erwähnten Versuch, den Protagonisten als geistigen Übermenschen darzustellen. Dafür mußte wohl die Unwahrscheinlichkeit in Kauf genommen werden, gleich zwei unbekannte Meisterspieler auf dem engen Raum einer einzigen Erzählung zu vereinen.

- »So, Kauff!« sagte er verdrießlich, »na, für diese Heldentat wünsche ich Ihnen alles Schlechte – anstatt zuzuhören: denn Sie haben noch verwünscht viel zu lernen, mein Lieber! – Kant und Schachspielen allein genügen noch nicht – [529]

-

Die unmittelbare Verbindung von Kant und Schachspielen an dieser Stelle (und in der Figur Kauffs) ist insoweit bemerkenswert, als das Schachspielen – mit einer einzigen Ausnahme im Spätwerk – von den Figuren Arno Schmidts stets hoch geschätzt wird, während sich die Bewertung Kants mit den Jahren fundamental geändert hat: »Einer bei uns liest immer Kant!« berichtete sie ehrerbietig. »Dann muß er verrückt sein!« entschied ich: »Du glaubst es nicht?!: Paß auf: ....« (und ich machte sofort die alte Probe: welche Stelle steht im Kant, und was iss Mist?: a.) ‹Eine Einheit der Idee muß sogar als Bestimmungsgrund a priori eines Naturgesetzes der Kausalität einer (gewissen) Form des Zusammengesetzten dienen›; oder b.) ‹Die Kausalität einer (gewissen) Form des Zusammengesetzten muß einer Einheit der Idee sogar als Bestimmungsgrund a priori eines Naturgesetzes dienen›? Sie senkte die Stirn und antwortete nicht mehr). Seelandschaft mit Pocahontas [I/1, 413].

Brand’s Haide

[1951; BA I/1, S. 115–198.]

-

und irgendwie kamen wir aufs Schach.)

Also spielen wir: Er war der typische alte Remis-Fuchs, hatte leidliche Theoriekenntnis (ich kann ja nischt mehr!); wir trennten uns ½ : ½. Dennoch war er überrascht und proponierte zukünftige matches […]

Morphys Armen entrissen: - [138]

-

Das Schachspiel erscheint hier (wie auch an einer späteren Stelle: Hm, Hm. – Ein Schachbrett aus Feuersteinen, geschliffenen: das war allerdings schön! [I/1, 167]) als eines von vielen Wirklichkeitsdetails, die den Text motivisch anreichern, ohne enger mit dem Hauptstrang der Erzählung zusammenzuhängen. Fast könnten man vermuten, daß das Spiel des Erzählers mit dem Pfarrer nur erwähnt wird, um das Wortspiel von Morphys Armen anbringen zu können, das auf die bekannte Redensart vom Ruhen in ‚Morpheus Armen‘ rekurriert, auch wenn Morphys Spiel alles andere als einschläfernd war. Daß Morphy zu den schachlichen Vorbildern Schmidts gehört, kann nach seinem Auftauchen in den Dichtergesprächen im Elysium (s.o.) wohl angenommen werden. In Brand’s Haide ist Morphys Name nur einer unter vielen, die der Erzähler wie nebenbei nennt und die die intellektuelle Welt herbeizitieren, in der sich der Erzähler im Gegensatz zu seinen Mitmenschen bewegt. Nicht immer ist er bei diesem Name-dropping so freundlich wie hier, den motivischen Zusammenhang auffällig herauszustellen.

Eines der wichtigen übergreifenden Motive, das hier erstmals auftaucht, ist der Ausgang der Partie. Im Gegensatz zu den ‚Juvenilia‘ haben in den Nachkriegstexte die Erzähler offensichtliche Schwierigkeiten, ihre Gegner im Schach zu überwinden.

Biographische Skizze

[Niederschrift 1950; BA Suppl. I, S. 329 f.]

- Als kaufmännischer Volontär und Angestellter in einer Textilfabrik lebte er so, damals auch dem Schachspiel erregt zugetan, bis zum Ausbruch des Krieges: [329]

-

Die Formulierung erregt zugetan läßt erahnen, daß das Spiel für den jungen Arno Schmidt von großer Bedeutung gewesen sein muß.

Schwarze Spiegel

[1951; BA I/1, S. 199–260.]

- Wer hat die Kulturwerte geschaffen?! Nur Griechen, Romanen, Germanen; Inder in der Philosophie. – Die Slaven sind typisch kulturlos: mein Gott: Schach und n bissel Musik! [230]

-

Antislawisches Ressentiment ist eher selten bei Arno Schmidt, aber doch hier und da bei seinen Figuren anzutreffen. Der hier angeführte Ausfall kommt gänzlich unvorbereitet und scheint mehr die schlechte Laune des Erzählers angesichts anhaltend schlechten Wetters widerzuspiegeln als sonst irgendeine Funktion zu haben. Immerhin gilt es festzuhalten, daß Schach neben der Musik zu den Kulturwerten gerechnet wird.

Die Umsiedler

[1953; BA I/1, S. 261–297.]

- »Kannst Du Schachspielen?« – und ich erzählte ihr entrüstet, wie ich damals den schlesischen Provinzmeister umgelegt hatte, mit b2–b4: Jawoll! [284]

-

Diese Episode schreibt Arno Schmidt nicht nur seinem Erzähler, sondern auch sich selbst zu. In einem Brief an Hans Wollschläger vom 23. Oktober 1959 schreibt er mit Bezug auf den Schach-Großmeister und Karl-May-Verleger Lothar Schmid: (Dem Schachmeister Lothar Schmid dürfen Sie, bei Gelegenheit, einmal ins Ohr träufeln, daß auch ich früher viel Zeit mit dergleichen Possen verloren, und sogar einmal den breslauer Meister, Machate, schlug – ein Name, der Herrn Schmid geläufig sein wird – und zwar mit b2-b4, meiner Leib=Eröffnung. (Jetzt kann ich natürlich nichts mehr; aber immerhin wird er nachdenklich nicken, wenn er diesen seltenen Zug vernimmt.)) [Zitiert nach Guido Graf: Über den Briefwechsel zwischen Arno Schmidt und Hans Wollschläger. Wiesenbach: Bangert & Metzler, 1997. S. 138.] Über die wahre Spielstärke Arno Schmidts lassen sich natürlich nur Vermutungen anstellen. Die beiden im Tagebuch seiner Frau überlieferten Partien weisen allerdings nicht darauf hin, daß Schmidt in der Lage gewesen wäre, einen Meister wie Gottlieb Machate (1904–1974) zu schlagen. Vgl. dazu auch »Sie sind ›Schachspieler‹?«.

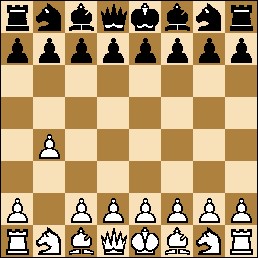

Die Eröffnung 1.b4 trägt unter Schachspielern den witzigen Namen ‚Orang-Utan‘. Der Legende nach soll der Schachmeister Savielly Tartakower (1887–1956), dem die Schachwelt einen schier unerschöpflichen Reichtum pointierter Bemerkungen verdankt, nach einem Zoobesuch, der 1924 im Rahmenprogramm eines Meisterturniers in New York stattfand, dem Eröffnungszug diesen Namen gegeben haben. Man findet ihn in der Literatur auch unter dem Namen ‚Sokolski-Eröffnung‘, da der ukrainische Meister Alexej Sokolski (1908–1969) die erste gründliche Untersuchung dieser Eröffnung veröffentlicht hat. Orang-Utan ist ein heute selten gespieltes System, das auf dem höchsten Niveau gar nicht mehr anzutreffen ist, allerdings unter Spielern auf Vereinsebene immer noch seine Anhänger hat und dann und wann für einen Überraschungssieg gut ist.

Zu der Zeit, als Schmidt das Schachspielen erlernt haben wird, gehörte Orang-Utan als hypermodernes Eröffnungssystem zu einem der Gravitationszentren, um die sich die Schachwelt bewegte. Die 11. Auflage des eher konservativen Lehrbuchs von Dufresne und Mieses von 1926 behandelt den Zug allerdings nur am Rande unter der Überschrift ‚Unregelmäßige Eröffnungen‘, wie übrigens auch die Englische Eröffnung 1.c4, die heute aus der Turnierpraxis nicht wegzudenken ist. Es wird zu 1.b4 auch keine Beispielpartie geliefert. Sollte Arno Schmidt also tatsächlich Orang-Utan in seinem Repertoire gehabt haben, so muß er seine Kenntnisse aus einer anderen Quelle bezogen haben.

Aus dem Lebens eines Fauns

[1953; BA I/1, S. 299–390.]

- »Na, Herr Singer, wie stehts Turnier?«; und er gab mir zurückhaltend und kammachern Auskunft. (War nämlich ein leidenschaftlicher Schachspieler, vieleckig und armselig, ‹Germania Walsrode›, und so entzückend fanatisch, daß er nicht rauchte, wenn er »trainierte«). [305]

-

Daß die Bezeichnung leidenschaftlicher Schachspieler nur bedingt etwas Positives meint, macht eine Stelle aus Brand’s Haide wahrscheinlich, an der es über eine der Figuren heißt: der hier tanzte; »leidenschaftlich«, wie ihm zu sagen beliebte: Du hast ne Ahnung von Leidenschaft! [I/1, 119]

Über die Zugehörigkeit dieses Schachspielers zum Verein ‹Germania Walsrode› schreibt Dieter Kuhn in seinem Handbuch zu Aus dem Lebens eines Fauns:

Den Mitgliedern des Ältestenrats der »›Germania‹ Walsrode von 1916 e. V.« ist nichts über eine Schachabteilung oder ein Schachturnier bekannt. In den Unterlagen des Vereins wird eine solche Abteilung nicht erwähnt. [Dieter Kuhn: Kommentierendes Handbuch zu Arno Schmidts Roman »Aus dem Leben eines Fauns«. München: edition text + kritik, 1986. S. 29.]

Ansonsten sind natürlich jedem Vereinspieler Schachfreunde der von Schmidt beschriebenen Art bestens bekannt. Sie kommen zumeist nicht über einen Einsatz in der Bezirksklasse hinaus, legen aber eine Ernsthaftigkeit und einen Fanatismus an den Tag, der sich nicht leicht bei Spielern höherer Klassen wiederfinden läßt. Heimlich hoffen die meisten Vereinsspieler beim Blick auf diese Schachfreunde, nicht auch zu ihnen zu gehören.

- Die neue Skala: Windstärke 6: wirft Schachfiguren um. (Den hatten wir gottlob; also gemütliches Beisammensein). [348]

-

Diese Bemerkung macht der Erzähler Heinrich Düring bei seinem Besuch beim Pfarrer von Kirchboitzen, dessen Garten einen Locus amoenus mitten in diesem vom Krieg umlagerten Text bildet. Auch dieser Pfarrer scheint, wie der in Brand’s Haide (s.o.), Schach zu spielen, was aber durch den zu starken Wind verhindert wird. Allerdings scheinen die Grade der neuen Skala nicht denen der Beaufort-Skala zu entsprechen, denn in ihr bezeichnet Windstärke 6 Windgeschwindigkeiten zwischen 10,8 und 13,8 m/s, was ausreicht, um starke Äste in Bewegung zu bringen und das Handhaben von Schirmen erheblich zu erschweren. Bei solchem Wind wäre ein gemütliches Beisammensein im Garten kaum möglich.

Seelandschaft mit Pocahontas

[1955; BA I/1, S. 391–437.]

- Schachspielen (mit Erich, ders im Kriege von mir gelernt hatte, dank seines hochentwickelten Geschäftssinns ein gefährlicher Gegner war) und sie verfolgte interessiert das gemächliche Gedränge der hölzernen Gestaltchen, wie sie dahinzogen, übereinander sprangen, sich entführten und verwandelten (und Erich erschöpft: »Äußerstmerkwürdich!«, als ich, trotz eines leichtsinnig geopferten Turmes weniger, eins der glanzvollsten Remis meiner Laufbahn machte: »Ein Alterfuchs!!«). [431]

-

Das Schachspielen mit Erich füllt leere Urlaubsstunden, während es draußen regnet. Angeregt ist es vielleicht durch das Durchblättern einer Illustrierten, in der sich auch Schachaufgaben [431] finden. Interessiert verfolgt wird die Partie wohl von der Urlaubsliebe des Erzählers Joachim, Selma, von Joachim liebevoll Pocahontas getauft. Auch hier endet die Partie, wie schon die in Brand’s Haide (s.o.) remis, und auch die dortige Formulierung vom alten Remis-Fuchs findet sich in ähnlicher Wendung wieder.

Erichs »Äußerstmerkwürdich!« greift eine frühere Stelle der Seelandschaft wieder auf:

Die breite Reichsstraße 51 wurde allerdings eben schwer ausgebessert, und rotweiße Hürden sperrten zehnmal Dreiviertel der Fahrbahn; brüllen: »Äu-ßerst-merkwürdich!!« (dazu hatte ihn nach eigenem Geständnis seine Frau erzogen: dies statt des ihm früher allzu geläufigen ‹Verfluchte Scheiße› zu sagen; aber Eingeweihte wußten, was er meinte!). [397]

Kosmas oder Vom Berge des Nordens

[1955; BA I/1, S. 439–502.]

- am schludrig geschnürten Schuh lehnte ein rundes Schachbrett mit dreieckigen Feldern, [467]

-

Diese Stelle aus der Beschreibung einer Statue ist einer der Anachronismen, die sich in Kosmas finden. Der Text spielt im Jahre 541 am Schwarzen Meer im heutigen Bulgarien. Da das Schachspiel aber erst um die Mitte des 6. Jahrhunderts in Indien erfunden wurde, konnte der Erzähler Lykophron das beschriebene Spielbrett nicht als Schachbrett bezeichnen.

Die Pflicht des Lesers

[Niederschrift 1955; BA III/3, S. 190 f.]

- Wer kennt wirklich auch nur die Hauptexponenten von »Sturm und Drang«?: Die Riesen=Romandekalogie Klingers; Heinses Kugelblitze aus Schach und Erotik; Moritzens »Anton Reiser«, diesen psychologischen Großmeister, dem kein Ausland Ähnliches gegenüberzustellen vermag?! [191]

-

Johann Jakob Wilhelm Heinse (1746–1803) ist bekannt als der Verfasser des Romans Ardinghello und die glückseligen Inseln, in dem Schach nur eine nebensächliche Rolle spielt. Allerdings war der ‚Verfasser des Ardinghello‘ auch Autor des zweibändigen Briefromans Anastasia und das Schachspiel, der 1803 erschien. In seinen Kernpassagen enthält dieses Buch eine Übersetzung des bedeutenden Schach-Lehrbuchs Osservazioni teorico-pratiche sopra il giuoco degli scacchi ossia il giuoco degli scacchi eposta nel suo miglior lume von Giambatista Lolli, das 1763 in Bologna erscheinen ist.

Links zu Wilhelm Heinse:

Johann Jacob Wilhelm Heinse

Heinse-Jahr 2003

Das steinerne Herz. Historischer Roman aus dem Jahre 1954

nach Christi

[1956; BA I/2, S. 7–163]

-

Ein Nachbar von links: Eisendecher junior. (Hatte

gegrüßt, mit dem, allen Westbesuchern gegenüber scheinbar

vorgeschriebenen Pli; und enterte dann – worauf ich, aus Rücksicht

auf Line, einging. Erst mal lud er mich zu einer Schachpartie, damit ich die

Überlegenheit des Ostens erführe; denn er war Jugendmeister in einem

FDJ=Bezirk.)

Schach: »Ach, ich hab 20 Jahre keine Figur mehr in Händen gehabt!« log ich die boshaftvorgeschriebene, für den Gegner in jedem Fall besonders fatale, Entschuldigung: wenn er gewann, wars nischt wert; verlor er, konnte er sich selbst nicht mehr achten! (Stimmte diesmal aber ausnahmsweise fast: 1935 hatte ich noch die ‹Slawische Ablehnung› von der ‹Meraner Variante› unterscheiden können.) Ich erloste mir sogar Weiß; zuckte scheinheilig bedrückt sämtliche Achseln, probierte erst in der Luft über zwei anderen Knöpfen – und zog dann fade murmelnd

b 2 – b 4: (mit anschließendem b 4 – b 5: meine Spezialeröffnung!): Der Kerl spielte wie Botwinnik & Smyslow zusammen; war aber in der Schnelligkeit nicht auf die korrekte Erwiderung geaicht; baute sich triumphierend ein Zentrum wie die Wartburg (immer unterstützt von meinem scheuen mißvergnügten Gesilbel: ein undisziplinierter Alter bin ich, gelt?!). Umging ich ihn also, wie vorgesehen, hinterwärts, und nagelte ihn auf seinen Mieses=Dufresne. (Dennoch langte es im abschließenden Endspiel nur zu einem so faulen Remis! – War auch viel zu nervös: einmal wegen Ringklib. Dann Lines Berichte!). [94 f.] -

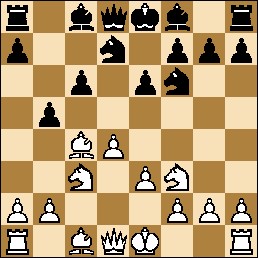

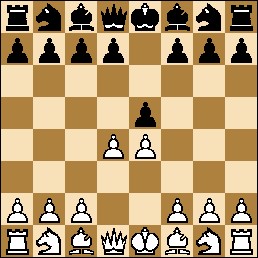

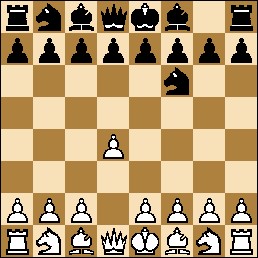

Die ‹Slawische Ablehnung› ist bekannter unter der Bezeichnung Slawische Verteidigung. Sie stellt eine der Hauptantworten des Schwarzen gegen das Damengambit dar: 1.d4 d5 2.c4 c6 (Diagramm rechts). Bei der Meraner Variante handelt es sich um eine Variante der sogenannten Halbslawischen Verteidigung: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 (Diagramm unten). Diese Zugfolge wurde nach einer zwischen Grünfeld und Rubinstein 1924 in Meran gespielten Partie benannt, obwohl sie auch schon zuvor erfolgreich von Schwarz angewandt worden war.

Auch Walter Eggers, der Erzähler von Das steinerne Herz, spielt Orang-Utan (s.o.). Es sind solche und zahlreiche ähnliche Details, die nicht nur die Redeweise vom ‚bekannten Erzähler‘ (Josef Huerkamp) provoziert, sondern auch bei vielen Lesern Arno Schmidts die Idee von der Identität von Erzählern und Autor erzeugt haben.

Bei Michail Botwinnik (1911–1995) handelt es sich um den beherrschenden Schachspieler der Nachkriegsepoche bis zu seinem endgültigen Verlust des Weltmeistertitels im Jahr 1963. Nachdem Alexander Aljechin 1946 als ungeschlagener Weltmeister gestorben war, organisierte der 1924 gegründete Weltschachbund FIDE 1948 ein Turnier um den Titel des Weltmeisters, mit dem der ‚Privatbesitz‘ des Weltmeistertitels vorerst beendet war. In Den Haag und Moskau spielten damals Michail Botwinnik, Wasilij Smyslow (1921–), Paul Keres, Samuel Reshevsky und Max Euwe jeweils fünf Partien gegen jeden anderen. Botwinnik ging mit 14/20 Punkten eindeutig als Sieger hervor, gefolgt von Smyslow mit 11/20. Die FIDE legte fest, daß der amtierende Weltmeister seinen Titel alle drei Jahre zu verteidigen habe. Der Herausforderer hatte sich dazu in einer Reihe von Turnieren zu qualifizieren. 1951 hieß dieser Herausforderer David Bronstein, dessen Sieg Botwinnik mit einem Ergebnis von 12:12 gerade noch verhindern konnte; bei Gleichstand am Ende der auf 24 Partien festgesetzten Wettkämpfe um die Schachweltmeisterschaft behielt der Weltmeister seinen Titel. Im nächsten Zyklus qualifizierte sich Smyslow, aber auch er kam bei diesem Versuch über ein 12:12 gegen Botwinnik nicht hinaus. Dieser WM-Kampf fand vom 16. März bis zum 13. Mai 1954 in Moskau statt, war also das schachliche Großereignis von internationalem Interesse, das der Niederschrift des Romans zwischen November 1954 und April 1955 unmittelbar vorausgegangen war. Da Schmidt eine Veröffentlichung des Romans noch im Jahr 1955 anstrebte, konnte er hoffen, daß vielen Lesern die Namen Botwinnik und Smyslow noch im Gedächtnis sein würden. Smyslow gelang es übrigens 1957, den Titel zu erringen, er verlor ihn allerdings im Jahr darauf in einem Revanchewettkampf wieder an Botwinnik.

Als Zentrum bezeichnen die Schachspieler die vier Felder in der Brettmitte (d4, e4, d5 und e5). Ihre Besetzung oder Beherrschung ist eines der wichtigen Ziele der Eröffnungsphase einer Partie. In diesem ‚oder‘ steckt der Streit zweier Schulen, um den richtigen Weg der Partieanlage, der die Schachwelt am Anfang des 20. Jahrhunderts entzweite. Während traditionelle Eröffnungssysteme das Ziel verfolgen, das Zentrum direkt mit Bauern zu besetzen, vertrat die ‚Hypermoderne Schule‘ (auch das ein Ausdruck Tartakowers) die Auffassung, es gelte vielmehr das Zentrum zu beherrschen als es zu besetzen. Sie entwickelten daher Eröffnungssysteme, in denen die Läufer fianchettiert (d.h. auf die Felder b2 und g2 bzw. b7 und g7 entwickelt) und die Mittelbauern lange Zeit zurückgehalten wurden. Auch die von Schmidt und seinen Erzählern bevorzugte Eröffnung 1.b4 ist ein Produkt der Hypermoderne Schule. Walter Eggers beschreibt das Vorgehen seines Gegners, der sich triumphierend ein Zentrum wie die Wartburg baut, ganz richtig mit der Phrase nagelte ihn auf seinen Mieses=Dufresne. Das nun schon öfter erwähnte Lehrbuch des Schachspiels vertrat hauptsächlich die Sache der Traditionalisten in der Nachfolge Tarraschs und behandelte die Eröffnungen der Hypermodernen wenn überhaupt nur am Rande. Heute ist der alte Streit einem gewissen Pragmatismus gewichen: Zwar werden auf höchstem Niveau hauptsächlich klassische Eröffnungssysteme behandelt, doch wurden diese Systeme durch die Ideen der Hypermodernen wesentlich beeinflußt und erweitert.

Auch die Partie dieses Romans endet, wie bis dahin alle Nachkriegspartie von Schmidtschen Erzählern, remis; diesmal allerdings ist es ein faules Remis. Es mag durchaus berechtigt sein, diesen Ausgang mit dem ‚Vergleich der Systeme‘ von BRD und DDR in Beziehung zu setzen, der eines der zentralen Themen von Das steinerne Herz darstellt, wie es auch die nächsten beiden Absätze nahelegen:

-

Immerhin: er war leicht geknickt; und berichtete,

abgesägten Blicks, zum Ausgleich hastig (und etwas zu offenherzig) von

dem hiesigen Schachbetrieb: – (und ich lauschte, immer bedenklicher sich

teilenden Mundes: das Entsetzliche wurde mir klar!)

: Die benützten hier im Osten das Schachspiel zur Abstumpfung der Geister!! Systematisch wurden die, trotz aller Aufbauschichten und Leistungswettbewerbe, noch vorhandenen Energien in dieses sterilste aller künstlichen Sackgäßchen abgelenkt!! Zum selben Zweck, wie in den Jesuitenschulen Sprachen und niedere Mathematik übermäßig gepflegt wurden: dadurch verhindert man Gedanken (und züchtet noch zusätzlich den grundlosesten starren Hochmut auf die herrliche eigene ‹Bildung›! Mensch, deswegen stellen natürlich auch die Russen sämtliche Weltmeister! Ich kriegte einen richtigen Widerwillen gegen das Spiel: also einen Spiegel an der Wand, und n Schachbrett uffm Tisch: dann ist die Kultur erreicht, was?! – Er merkte nichts; und begann schon mit il Selbstbewußtsein und la Weltanschauung.) -

Was Schmidt hier seinen Erzähler vorbringen läßt, entspricht nur wenig der Realität der Schachspieler in der DDR und könnte noch eher als eine Kritik der Sowjetischen Schachschule durchgehen. Zwar war Schach in der DDR relativ bald als Sport angesehen, und es gab einige wenige Schachspieler, die als Staatssportler ihren Lebensunterhalt verdienten, aber es hat in der DDR niemals eine den Strukturen in der UdSSR vergleichbare staatliche Auslese und Förderung von Schachtalenten gegeben. Wie wenig Schach der politischen Führung galt, wurde nach 1972 deutlich, als die finanziellen Mittel zur Sportförderung auf medaillenträchtige olympische Kern-Sportarten konzetriert wurden, was für das DDR-Schach einem nahezu gänzlichen Rückzug aus der internationalen Arena gleichkam. Vgl.: Rainer Knaak: Schach in der DDR.

Im Gegensatz dazu hatte die UdSSR seit Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts mit dem systematischen Aufbau der Sowjetischen Schachschule begonnen, die in den Nachkriegsjahren zu einer Hegemonie sowjetischer Schachspieler im Weltschach führte, die bis heute nachwirkt. Mit Ausnahme der drei Jahre zwischen 1972 und 1975, in denen das us-amerikanische Ausnahmetalent Bobby Fischer den Titel innehatte, entstammten bis zum Jahr 2000 alle Nachkriegs-Weltmeister mehr oder weniger direkt der Sowjetischen Schachschule. Aber auch für die UdSSR ist kaum anzunehmen, daß das Schachspiel zur Abstumpfung der Geister eingesetzt werden sollte. Vielmehr war und ist das Schachspiel in Rußland und zahlreichen anderen Nachfolgestaaten der UdSSR ein Teil der Volkskultur, und die Erfolge der Schachmeister bilden in der Tat ein wichtiges Element des nationalen Selbstbewußtseins, ohne daß sich dieser Zustand nach dem Wegfall der Weltanschauung groß geändert hätte.

Das heulende Haus

[Niederschrift 1955; BA I/4, S. 20–22]

- Und in der lichtdicht verhangenen Bodenkammer saßen auf niedlichen Hockern zwei Männer: ein Landmesser, von der Konkurrenz Fallingbostel; und ein Herr in Lincolngrün, ein Forsteleve, wie wir uns vorstellten. Sie hatten zwischen sich ein Schachbrett und eine Flasche billigen Weines; den Wänden entlang waren schon zwei Deckenlager ausgerollt. Man vereidigte auch mich kurz, unser Gespensterhaus niemals zu verraten; und ich besiegte dann erst einmal die beiden Schachspieler, einen nach dem anderen. Später auch simultan.« [21]

-

Der Binnen-Erzähler der ‚Stürenburg-Geschichten‘, der Vermessungsrat a. D. Stürenburg, ist mit einer gewissen ‚allgemeinen Überlegenheit‘ ausgestattet. Es paßt zu ihm, daß er die schachlichen Schwierigkeiten anderer Figuren Schmidts nicht teilt und seine Schachgegner nicht nur einzeln, sondern auch simultan besiegt. Zum Begriff ‚simultan‘ vgl. unten die Anmerkung zu Zettel’s Traum.

Siebzehn sind zuviel! (James Fenimore Cooper)

[Niederschrift 1955; BA II/1, S. 105–127]

-

FRAU SUSAN AUGUSTA (sagt eifrig und hell:) Schach und –

(kleine Pause; dann triumphierend:) – Matt!!

COOPER (nachdenklich zwischen den Zähnen murmelnd:) Tatsächlich. – Hätte ich vorhin doch den Turm einschlagen sollen – (unzufrieden:) ts: also so was! – – Schade! [110]

[…]

- COOPER (mißtrauisch:) Wirklich, Du? – Na, laß gut sein, Susy. Ich bin ja schon wieder (er spricht das folgende Wort hohnvoll aus:) ‹zuversichtlich›! – Ach! – Laß uns lieber eine Partie Schach spielen. Du mußt allerdings für mich ziehen; ich kann die Hände noch nicht wieder recht bewegen. [126]

-

Das eheliche Schachspiel der Coopers ist für Arno Schmidt nicht nur an dieser Stelle ein bemerkenswertes biographisches Detail. Es ist derzeit nicht auszuschließen, daß die Lektüre von Coopers Tagebüchern das Ehepaar Schmidt dazu angeregt hat, eigene Partien in Alice Schmidts Tagebuch festzuhalten.

Berechnungen II

[Niederschrift 1955; BA III/3, S. 275–284]

- Diese reinen Typen des E II (bzw. E I) sind einer Schachpartie zu vergleichen, von der nur die schwarzen Züge (oder weißen, wie man will) notiert wurden. [278]

-

Bei den Typen des EII (bzw. EI) handelt es sich um ein erzähltheoretisches Konstrukt Arno Schmidts, das genuin nichts mit dem Schachspiel zu tun hat. Zur Erläuterung benutzt Schmidt das Motiv von der ‚halbierten‘ Schachpartie, das schon in den Dichtergesprächen vorgekommen war, die aber, als er dies 1955 schrieb, nicht veröffentlicht waren. Schmidt wird dies Motiv noch häufig verwenden. Für einen eingehenderen Kommentar vgl. oben die Anmerkung zu den Dichtergesprächen.

Dichter und ihre Gesellen.

[Niederschrift 1956; BA III/3, S. 285–291]

- Der Techniker seinerseits, der die Realität emaniert, steht vor der Gefahr, der z.B. ähnlich der hochintelligente Schachspieler unterliegt: der 5 Stunden lang, ohne 1 Wort zu benötigen, geisterhaft hochgezüchtete Spiel= (für ihn Lebens=!)regeln vollzieht! [286]

-

Der für diesen Text zentrale Gegensatz zwischen Dichter und Techniker soll hier nicht weiter betrachtet werden. Auch die schmidtsche These zu prüfen, schachliches Denken vollziehe sich ohne 1 Wort, wäre ein eher psychologisches Unterfangen und soll daher unterbleiben. Von genuin schachlichem Interesse sind eventuell zwei der in diesem einzigen Satz vesammelten zahlreichen Behauptungen: 1. Die Spielregeln seien geisterhaft hochgezüchtet und 2. seien sie dem Schachspieler Lebensregeln.

Gemeint sein könnte damit, daß das Schachspiel aufgrund seiner Grenzenlosigkeit, gemessen zumindest am Horizont menschlichen Denkens, als eine Welt für sich empfunden werden kann, in der die Figuren schicksalhaft miteinander in einem gemeinsamen Geschehen verknüpft erscheinen, das aus dem Wirken antagonistischer Kräfte hervorgeht. So betrachtet gerät das Schachspiel zu einer Allegorie des Lebens und die Regeln des Spiels könnten als Lebensregeln verstanden werden. In diesem Sinne könnte dann der eigentlich recht schlichte Regelsatz des Schachspiels als geisterhaft hochgezüchtet bezeichnet werden, da er die Existenz eines ganzen Universums begründet.

Der eine oder andere belesenere Schachfreund könnte sich bei der Parallelisierung von Schach- und Lebensregeln auch an die von der Universitätsphilosophie weitgehend ignorierten philosophischen Versuche Emanuel Laskers erinnert fühlen. Es gibt aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß Schmidt Emanuel Laskers Bücher jemals zur Kenntnis genommen hätte. Es kann darüber hinaus festgestellt werden, daß bei Arno Schmidt kaum einer der großen Spieler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch nur genannt wird: Von den drei Weltmeistern Lasker, Capablanca und Aljechin wird einzig der letztere an einer einzigen Stelle in Zettel’s Traum zusammen mit dem deutschen Großmeister Bogoljubow erwähnt. Beschäftigt haben muß sich Schmidt wohl mit dem schachlichen Schaffen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, falls denn tatsächlich Orang-Utan seine Leib=Eröffnung (s.o.) gewesen sein sollte. Aber Spuren im Werk hat diese Beschäftigung kaum hinterlassen.

Goethe und einer seiner Bewunderer

[1957; BA I/2, S. 189–220]

- Mit Heinse könnte man ne solide Partie Schach spielen. [193]

-

(s.o.)

- »Goethe nich; nee.« (und zur Erklärung noch den höflichen Zusatz): »Ich fühle mich nicht reif dazu. – Ähnlich wie für d2 – d4 im Schach.« [202]

-

Der Erzähler erklärt an dieser Stelle dem für einige Stunden von den Toten zurückgekehrten Goethe, was ein Nachtprogramm ist (gemeint sind damit die von Schmidt verfaßten Rundfunk-Essays zur Literatur) und daß er keines über Goethe in Planung habe aus eben dem oben zitierten Grund. Mit d2 – d4 ist die Gruppe der geschlossenen oder Damenbauer-Eröffnungen im Schach bezeichnet, die normalerweise mit dem Zug 1.d4 beginnen. Im Gegensatz zu den offenen oder halboffenen Eröffnungen, die mit dem Zug 1.e4 anfangen, führen die geschlossenen Eröffnungen in vielen Fällen zu einem eher positionellen Spiel. Diese Einteilung darf man nicht zu streng nehmen, weil in beiden Eröffnungsgruppen in ungleicher Verteilung sowohl positionell als auch taktisch geprägte Stellungen erreicht werden können. Allerdings beginnt der Lernende in der Regel mit den offenen Eröffnungen, da deren Pläne für ihn zumeist leichter zu durchschauen und anzuwenden sind. Erst mit einer gewissen schachlichen Reife sollte er sich den Damenbauereröffnungen zuwenden.

- (Wie schade, daß ich kein verstecktes Tonbandgerät besaß! – Aber nachher hätte man wohl auch wieder nur meine Stimme gehört; wie ne Schachpartie, wo die weißen Züge fehlen). [205]

-

Vgl. oben die Anmerkungen zu den Dichtergesprächen und den Berechnungen II.

Literatur: Tradition oder Experiment?

[Niederschrift 1957; BA III/3, S. 338–341]

- der Goethe’sche ‹Werther›, so bewundernswert er immer sein mag, führt die Briefform, die immer wiederauftauchende Anrede an den ‹geliebten Freund›, völlig unnützlich! Man hört nämlich diesen fernen Partner überhaupt nicht; er bleibt der Schatten eines Traums: dergleichen aber ist wider den Geist eines ‹Briefromans›! Ist eine Schachpartie, von der wir nur die weißen Züge kennen – oder die schwarzen, wie man will.

-

Vgl. oben die Anmerkungen zu den Dichtergesprächen und den Berechnungen II.

Die Meisterdiebe. Von Sinn und Wert des

Plagiats

[Niederschrift 1957; BA II/1, S. 333–357]

- Leider erlaubt unsere Zeit nicht, die 250 Zeilen des Hauff’schen Märchens ganz vorzutragen; genug, zu berichten, daß Jude Abner, schachspielerhaft=scharfsinniger Kombinationsgabe voll, mit beweglichen Falkenaugen, denen nichts entgeht, Spuren zu lesen vermag, wie nur je ein Sherlock Holmes oder die Helden Karl Mays, die aus ein paar nichtswürdigen Eindrücken im Sand die ganze Geschichte eines komplizierten Verbrechens rekonstruieren, begabt mit der Assoziationsgabe eines Elektronengehirnes. [354]

-

Eigentlich keine schachlich gehaltvolle Stelle. Ich führe sie dennoch an, weil ihre Formulierungen so nett von der Zeit überholt wurden: Angesichts der Karriere, die die Computer auch im Schach gemacht haben, würde wohl heute kaum mehr jemand ein Elektronengehirn mit einer Assoziationsgabe ausstatten, während der Mensch im Besitz einer schachspielerhaft=scharfsinniger Kombinationsgabe verbliebe. Eher schon würde man mit einer umgekehrten Zuordnung versuchen, wenigstens noch eine kleine Überlegenheit der menschlichen Intelligenz festzuhalten.

- A. (schlau): Vielleicht gelingt es uns im Schachspiel besser; noch ist es nicht allzutief in der Nacht: opfern Sie noch eine Schaufel ‹Nuß 1›; und, falls ich Weiß wählen sollte, verspreche ich Ihnen ganz originell=böse zu beginnen: b2 – b4! [357]

-

Dies greift eine Stelle vom Anfang des Dialogs auf [vgl. II/1, 335] und schließt so einen thematischen Rahmen. Zur Eröffnung 1.b4 vgl. oben die Anmerkung zu Die Umsiedler.

Die Gelehrtenrepublik. Kurzroman aus den

Roßbreiten

[1957; BA I/2, S. 221–349]

- Oberstes Stockwerk; gleich gebot ein Schild Stille!: »Schach!« (Das Kandidatenturnier für die Weltmeisterschaft. Wir schlichen lautlos ein. Sie schrieb diesmal nur vor Ehrerbietung die Namen auf den Block, und zeigte dann mit der Bleistiftspitze auf den Betreffenden: !). / Und da saßen sie Alle: Galachow und Karejew; Fortunatoff und Weljaninoff=Sernoff; Spasowitsch und Slawatinski; eine Perlenschnur erlauchtester Namen! […] / Und hier der Stand: die ersten 34 Plätze belegten die Sowjetrussen. Dann 2 ehemalige Jugoslawen […] Dann folgten 1 Tscheche und 4 Argentinier. / Der einzige Amerikanski lag an 42. Stelle (und verlor eben wieder; er hatte schon 3 Bauern weniger. Ich schüttelte ihm stumm und mitleidig die Landsmannshand.) [327]

-

Die Gelehrtenrepulik ist nach Schwarze Spiegel der zweite utopische Roman Arno Schmidts. Er spielt im Jahr 2008 nach einem verheerenden atomaren Krieg, der ganz West- und Teile Südeuropas komplett entvölkert hat. Die verbleibenden Nationen haben sich auf ein Refugium für Ihre begabtesten Künstler und Wissenschaftler geeinigt, das sich auf einem riesigem Schiff, einer stählernen Insel befindet. Erzählt wird Die Gelehrtenrepublik von einem entfernten Verwandten Arno Schmidts, Charles Henry Winer, der als Reporter das seltene Recht bekommt, die IRAS (= International Republic for Artists and Scientists) [270] zu besuchen und über sie zu berichten. Auch hier ist wieder auffällig, daß Schachspieler ohne große weitere Begründung auf der Insel zu finden sind; ganz offenbar zählt man sie zu den schützenswerten Künstlern.

Wie viele Motive und Konstellationen in Die Gelehrtenrepublik ist auch das hier vorgeführte Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft eine karrikierende Überzeichnung der Wirklichkeit zur Zeit der Niederschrift des Romans. Aufgrund der oben in den Anmerkungen zu Das steinerne Herz schon erwähnten systematischen Auslese und Förderung von Schachtalenten, hatte die Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg eine beherrschende Stellung im internationalen Schachbetrieb errungen. Die strenge Führung der sowjetischen Schachspieler durch sportliche und politische Funktionäre ermöglichte in einzelnen Fällen mannschaftsdienliche sportliche Ergebnisse. Daß es solche Absprachen gegeben hat, ist heute unbestritten; uneinig ist man sich immer noch, wie weit versucht wurde, auf einzelne Spieler Druck auszuüben und in welchen Fällen welche Ergebnisse manipuliert wurden. Dies muß eine schwierige Zeit für die sowjetischen Spieler gewesen sein. Außerdem trug ein weitgespanntes Netz schachlicher Theoretiker, die den Spitzenspielern zuarbeiteten, zu deren Überlegenheit bei. Westliche Spieler dagegen waren oft Einzelkämpfer, die sich ständig selbst um Sponsoren, Trainingsmöglichkeiten und Einladungen zu Turnieren kümmern mußten. Unter solchen Bedingungen stellte sich eine Überlegenheit der ja schachlich nicht minder begabten sowjetischen Spieler wie von selbst ein.

Als nahezu prophetisch erweist sich der 42. Platz des einzigen us-amerikanischen Teilnehmers am Kandidatenturnier: Im Jahr nach dem Erscheinen von Die Gelehrtenrepublik, 1958, begann der 15 Jahre alte US-Amerikaner Robert James Fischer seine internationale Schach-Karriere, in dem er beim Interzonenturnier in Portoroz den 5. Platz belegte, was ihm nicht nur als bis dahin jüngstem Spieler den Großmeister-Titel einbrachte, sondern ihn auch für das Kandidatenturnier zur Weltmeisterschaft qualifizierte. Es war das erste von zwei Kandidatenturnieren, in denen Bobby Fischer die überlegene Turniertaktik der sowjetischen Schachdelegation erfahren mußte, deren Teilnehmer gegeneinander kräfteschonende Kurzremisen spielten, um ihre nichtsowjetischen Gegner um so mehr unter Druck setzen zu können. Nach dem Kandidatenturnier 1962 in Curaçao erschien in der großen Sportzeitschrift Sports Illustrated ein Artikel, in dem Fischer die drei Erstplazierten des Turniers des Betrugs bezichtigte. Er selbst zog aus seinem Abschneiden als Vierter die Konsequenz, nicht mehr an einem Kandidatenturnier teilzunehmen, solange der Modus dieser Turniere nicht geändert würde. Dies geschah bereits im nächsten Weltmeisterschafts-Zyklus: Ab 1965 spielten die WM-Kandidaten paarweise K.O.-Wettkämpfe gegeneinander. Allerdings nahm Fischer erst 1971 wieder an den Kandidatenwettkämpfen teil, um dann aber gleich zwei Großmeister nacheinander, Mark Taimanow und Bent Larsen, mit einem Ergebnis von 6:0 deutlich zu distanzieren. In der Folge gewann Fischer 1972 in Reykjavik im Wettkampf gegen Boris Spassky den Weltmeistertitel, was zugleich das Ende seiner Karriere bedeutete. Fischer zog sich von der internationalen Schachszene konsequent zurück und lebte bis zu seinem Tod am 17. Januar 2008 an verschiedenen Orten der Welt seiner Paranoia und seinem Antisemitismus.

Fouqué und einige seiner Zeitgenossen

[1959; BA III/1]

- Landgraf Friedrich selbst war eine durchaus sympathische Gestalt mit gelehrten Ambitionen; er korrespondierte mit deutschen Dichtern, und war auch ein guter Schachspieler, der in Paris mit Philidor manche Partie erledigt hat. [345]

-

Zu Philidor vgl. oben die Anmerkung zu Dichtergespräche im Elysium.

Der Waldbrand. Vom Grinsen des Weisen

[Niederschrift 1959; BA II/2, S. 333–365]

- Einen, den er nie sah; der aber dennoch – ‹im Geist› ist dergleichen eben aufs Schönste möglich – sein genuiner Ahnherr ist: Wilhelm Heinse! in dessen ARDINGHELLO, HILDEGARD VON HOHENTHAL, ANASTASJA ODER DAS SCHACHSPIEL, glüht der gleiche, weltzugewandte Geist. [361]

-

Zu Wilhelm Heinse und seinem Buch Anastasia und das Schachspiel vgl. oben die Anmerkung zu Die Pflicht des Lesers.

Kaff auch Mare Crisium

[1960; BA I/3, S. 7–277]

- »Na und?! – Bring’s raus, Dschonn. Sonst laß ich Dich heut Abnd im Schach ma nich gewinn’.« [31]

-

Wie aus dieser Stelle hervorgeht, gehört auch das Schachspiel zu den Freizeitbeschäftigungen der Bewohner der us-amerikanischen Mondkolonie, die im Jahre 1980, durch einen vernichtenden atomaren Krieg von der Rückkehr zur Erde abgeschnitten, ihrem langsamen Ende entgegensieht. Merkwürdigerweise werden Schachturniere gegen die sehr viel vitalere russische Mondkolonie, zu der man sonst auf allen Gebieten in Konkurrenz steht, an keiner Stelle erwähnt.

- Sam Reshevsky, der Dollmetscher [70]

-

Samuel Reshevsky (1911–1992) war ein polnischstämmiger us-amerikanischer Großmeister. Reshewsky war ein Schach-Wunderkind, das bereits im Alter von sechs Jahren Simultanvorstellungen gab. Als Elfjähriger hatte er Meisterstärke erreicht, was er mit einem Sieg gegen David Janowski, damals einer der besten Angriffsspieler der Welt, unter Beweis stellte. Anfang der 50er Jahre galt er als ernsthafter Kandidat für einen Kampf gegen Botwinnik um die Weltmeisterschaft; dies wußte der sowjetische Kader 1953 geschickt zu verhindern. Da sich seine Hoffnungen auf den Platz an der Weltspitze nie realisierten, bekam Reshevsky den mißgünstigen Spitznamen »das ewige Wunderkind« angehängt.

Die Namensübereinstimmung mit dem Dolmetscher auf dem Mond könnte rein zufälliger Natur sein, denn nichts weist darauf hin, Schmidt habe den Schachspieler Reshevsky hier als Dolmetscher auftreten lassen wollen. Es ist allerdings im Umfeld der Namensnennung viel von Spielen die Rede, auch tauchen wenige Zeilen später die Begriffe Läufer (für Bote) und Brett im Text auf, aber dies sind auch schon die einzigen Hinweise darauf, daß Schmidt bei der Niederschrift an den Schachspieler gedacht haben könnte.

Passen würde der Schachspieler Sam Reshevsky schon in das allgemeine Bild, das sich von Schmidts Schachinteresse ergibt, denn er ist zu der Zeit, als Schmidt sich intensiv mit dem Spiel auseinandersetzte, als Wunderkind bekannt gewesen und könnte allein deshalb Schmidts Aufmerksamkeit erregt haben, weil sich dadurch Parallelen zur Biographie Paul Morphys ergeben.

- »Iss Dir bekannt, Hertha: daß alte Leute hierzulande die Bauern im Schach noch heute ‹Wenden› nennen? [90 f.]

-

Der Ausdruck Wenden bezeichnet in Deutschland lebende Slawen. Einen Beleg für die Verwendungen des Wortes in Norddeutschland für die Schachfigur des Bauern konnte ich nicht finden; für Hinweise bin ich dankbar.

- Scheiß ‹Citoyen du Globe›: auf’m Lant müßte man leebm! / Schachfiegurn aus Eiche drexeln: gans schtille werdn. [207]

-

Dies kann als ein Schritt zum Rückzug vom zwischenmenschlichen Umgang gelesen werden, ohne sich doch ganz vom Schachspiel zu trennen, zu dem ja zumindest noch ein Gegner benötigt wird. Schmidts Protagonisten geraten ab dem Anfang der 60er Jahre in eine immer weiter zunehmende Isolation, die schließlich in einer weitgehend weltabgewandten Haltung gipfeln wird. Auch in solch kleinen Details wird diese Entwicklung sichtbar.

Windmühlen.

[Niederschrift 1960; BA I/3, S. 279–292]

- »Voriges Jahr komm’ich mit mei’m Koffer in die Gaststube rein – da sitzen an den Tischen 10 Herren in schwarzen Anzügen, still wie Geister. Ich hab’ auf die Uhr gekuckt: in der Viertelstunde, wo ich mit dem Wirt verhandelte, hat Keiner auch nur 1 Sterbenswörtchen gesprochen; kein Laut nichts; ich dachte, ich wär’ schon tot!« »Schachspieler?«, erkundigte der Gestreifte sich träge. [289]

-

Dies ist eines einer ganzen Reihe traumartiger Motive, die sich in Windmühlen aneinanderreihen und jeweils vom einem der Zuhörer des erzählenden Bademeisters in ähnlicher Weise ‚entschlüsselt‘ werden wie hier die zehn stummen Herren. Ganz leicht erinnert diese Stelle vielleicht an die von den Schach- und Lebensregeln in Dichter und ihre Gesellen.

‹Gesammelte Werke in 70 Bänden›.

Startschuß zum Beginn der Karl=May=Forschung.

[Niederschrift 1961; BA III/4, S. 55–64]

- […] aber in jener ‹Epoche seines Schaffens› hätte May jedwedem anderen Autor getrost beide Türme auf dem Brett der Verkitschtheit vorgeben können, und ihn dennoch mühelos geschlagen; [57]

-

Die Vorgabe beider Türme ist eine noch ein wenig höhere Vorgabe als die der Dame. Meisterspieler geben in freien Partien starken Spielern höchstens einmal einen Bauern und den Anzug vor, selten aber mehr. Daß May nach Schmidts Auffassung dennoch auf dem Brett der Verkitschtheit jedweden anderen Autor mühelos geschlagen hätte, ist ein Urteil, wie es vernichtender nicht ausfallen kann.

Das Bild von der Vorgabe beider Türme ist geborgt aus Wilhelms Raabes Roman Der Lar (1889).

Nebenbei bemerkt: Das schöne Wort Verkitschtheit findet sich bei Schmidt nur im Zusammenhang mit May.

Die Geschichte vom Riesen Jermak.

[Niederschrift 1961; BA III/4, S. 98–107]

- […] nur ein Narr oder ein Böswilliger kann ja behaupten, daß, was etwa die Kunst der Literatur anbelangt, Namen wie TURGENJEW, DOSTOJEWSKI, TOLSTOJ, GORKI, BRECHT nicht auch eine ausgesprochene Modell=Serie europäischer Literatur bildeten. Das ‹IGORLIED› ist von dem der ‹NIBELUNGEN› so verschieden nicht; auch die ‹KORSSUNSCHEN› PFORTEN halten den Vergleich mit Ghiberti oder Peter Vischer aus; was bedarfs noch der Erwähnung von MUSIK, SCHACHSPIEL oder WELTRAUMFAHRT? [99]

-

Ich habe diese Stelle etwas ausführlicher zitiert, um die kleine, boshafte Pointe zu präsentieren, daß Brecht bei Schmidt in die Reihe russischer Autoren gehört. Seit der kurzen Äußerung in Schwarze Spiegel hat sich an der Einschätzung der slawischen Kultur nicht so sehr viel geändert. Immerhin wird jetzt auch eine literarische Tradition genannt und die Weltraumfahrt an die Seite der anderen Kulturleistungen gestellt, aber der Kern des Ressentiments scheint sich nicht wirklich verändert zu haben: mein Gott: Schach und n bissel Musik! [I/1, 230] Der Verdacht liegt nahe, daß Schmidt von der russischen Kultur auch nicht sehr viel mehr kannte als das, was die Schlagwörter hier bezeichnen.

Die 10 Kammern des Blaubart.

[Niederschrift 1961; BA III/4, S. 108–114]