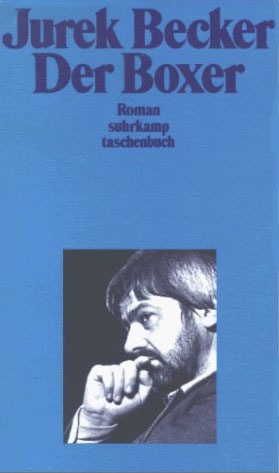

Jurek Becker wäre am 30. September dieses Jahres vielleicht 70 Jahre alt geworden (er kannte selbst sein genaues Geburtsdatum nicht); sein viel zu früher Tod vor zehn Jahren hat das verhindert. Mit Jakob der Lügner hat Becker eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Nachkriegsromane geschrieben, wenn ihm auch erst die Fernseh-Serie Liebling Kreuzberg, mit seinem Lebensfreund Manfred Krug in der Hauptrolle, wirkliche Popularität eingebracht hat. Davon hat sicherlich auch sein letzter Roman Amanda Herzlos (1992), der noch einmal ein großer Erfolg für Becker war, profitiert.

Anlässlich des Jubiläums habe ich mir wieder einmal Der Boxer aus dem Bücherschrank gezogen. Meine Ausgabe stammt noch vom Anfang der 80er-Jahre, als ich Jurek Becker für mich entdeckt habe. Es war nicht ohne Reiz, gerade diesen Roman, der wesentlich auch das Erinnern zum Thema macht, nach beinahe der Zeitspanne wiederzulesen, die auch der Protagonist Aron Blank mit seinem Erzählen umspannt.

In Der Boxer notiert ein namenloser Erzähler die Erinnerungen des KZ-Überlebenden Aron Blank, der im Nachkriegsdeutschland, genauer in Ostberlin versucht, wieder Fuß zu fassen und in ein normales Leben zurück zu finden, letztendlich aber seine Isolation nicht überwinden kann. Aron Blank beginnt sein neues Leben damit, dass er bei der Beantragung seiner Papiere seinen Vornamen in Arno verändert und sich als Geburtsort Leipzig statt Riga zuschreibt. Außerdem macht er sich um die sechs Jahre jünger, die er in den Lagern der Nazis verbracht hat. Arons Frau ist von den Nazis umgebracht worden, und zwei seiner drei Kinder sind im Ghetto gestorben. Das dritte Kind lässt Aron nach dem Krieg von einer Hilfsorganisation suchen, und es wird auch ein Junge mit dem Vornamen Mark gefunden, der allerdings in der Lagerliste als Mark Berger, nicht Blank, geführt wird. Aron fährt zu dem nun in ein Krankenlager verwandelten KZ, um den völlig abgemagerten und entkräfteten Mark Berger anzuschauen und entschließt sich beim ersten Blick auf das Kind, dass dies sein verlorener Sohn sei. Erst viele Jahre später, nachdem Mark in den Westen Deutschlands geflohen ist, werden die alten Zweifel an dessen Identität in Aron wieder aufleben.

Nachdem sich Aron einmal für Mark entschieden hat, tut er alles für den wiedergefundenen Sohn: Aron verdient als Buchhalter eines Schwarzmarkt-Händlers viel Geld, das er nun dafür aufwendet, Mark mit dem Besten, was sich finden lässt, langsam wieder aufzupäppeln. Er besucht Mark täglich und als der schließlich das Krankenhaus verlässt, verpflichtet er Marks Lieblings-Krankenschwester als Haushälterin und Geliebte. Während er so auf der einen Seite versucht, Mark wenigstens das Grundgerüst einer Familie zu bieten, verweigert er sich auf der anderen Seite der Eingliederung in das sich normalisierende bürgerliche Leben: Als der Schwarzmarkt-Händler sein Geschäft auf eine legale Grundlage stellt und Aron die Stelle eines Hauptbuchhalters anbietet, kündigt er. Statt dessen beginnt er, als Dolmetscher für die russische Besatzungsmacht zu arbeiten. Wenig später befreit ihn eine Erbschaft aus den gröbsten Geldsorgen.

Der titelgebende Boxer taucht erst sehr spät im Buch auf: Als Mark in die Schule kommt, wird er als einer der körperlich schwächsten Schüler Opfer einer brutalen Attacke eines seiner Mitschüler. Daraufhin erzählt ihm Aron eine Geschichte – von der der Leser nicht erfährt, ob sie stimmt oder nur zweckhaft erfunden ist – davon, dass auch er als Kind von einem Stärkeren drangsaliert worden ist, dann aber Boxen gelernt habe. Eines Tages habe er dann den Stärkeren bei einer Gelegenheit verprügelt und so dessen »Herrschaft« ein Ende bereitet. Das Boxen habe er aber bald wieder aufgegeben:

Ein Boxer sei nämlich nicht der, sagte er, der immerzu boxte, sondern einer, der boxen könne. Leider jedoch boxten Boxer oft nur deshalb, weil sie Boxer seien, das ist ja das Unglück.

Auch Mark will daraufhin das Boxen erlernen, benutzt dann aber die erworbene Überlegenheit nicht im Sinne des Vaters, sondern um sich an einem Mitschüler zu rächen, der ihn verpetzt hat.

Für den Erzähler wird das Bild des Boxers offensichtlich zur verständnisleitenden Metapher des Buches: Aron hat sich gegenüber seinen Mitmenschen unangreifbar gemacht. Er ist ein Einzelkämpfer, der die meisten Mitmenschen als Gegner begreift, die es auf Distanz zu halten gilt. Zwar erreicht er, was er sucht: die Souveränität im eigenen Ring. Er bezahlt sie aber damit, dass er in eine unüberwindliche Isolation gerät. Selbst zu dem Menschen, dessen Glück und Wohlergehen im Mittelpunkt seines Denkens und Handelns stehen, kann er keine wirkliche Beziehung aufbauen: Seine Gespräche mit Mark bleiben im Alltäglichen und Unpersönlichen stecken, kein wirkliches Verständnis entwickelt sich zwischen den beiden. Aron vermeidet es, sich in Marks Leben einzumischen, weil er selbst nicht will, dass man sich in sein Leben einmischt. Der aus der erfahrenen Fremdbestimmung durch den Terror des Nationalsozialismus erwachsene Wille zur Autarkie wendet sich an Ende gegen Aron selbst.

Sein letzter Kontakt »zur Welt« ist der Erzähler des Buches, und Aron wirbt mit seiner Lebensgeschichte um diesen Erzähler, nicht ohne ihn zugleich immer wieder von sich zu stoßen. Nur ein einzige Mal im Buch erleben wir Aron tatsächlich entspannt, als der Erzähler eine Spazierfahrt ins Blaue vorschlägt und dieses ziellose Fahren dann auch tatsächlich gelingt.

Als ich ihn zu Hause absetze, ist es schon dunkel, er sagt: »Das war mal eine gute Idee von dir.«

Wir wissen heute, dass Jurek Becker vieles aus der Lebensgeschichte seines Vaters in Der Boxer verarbeitet hat. Auch in dieser Hinsicht bietet das Buch eine bewegende und wichtige Lektüre zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Jurek Becker: Der Boxer. st 2954. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1998. 6,99 €.