Da ist Magie im Spiel.

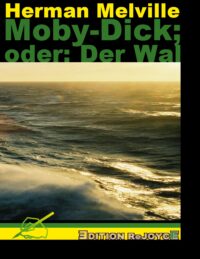

Alle die Bonaventura mehr als flüchtig kennen, wissen von der Begeisterung des Nachtwächters für „Moby-Dick“ und insbesondere auch für die Übersetzung des Buches durch Friedhelm Rathjen. Anfang des Jahrhunderts gab es um die Publikation dieser Übersetzung eine Art von Walkampf, als im Auftrag des Hanser-Verlags Rathjens Übersetzung von Matthias Jendis so weit ins sogenannte Lesbare bearbeitet wurde, dass Rathjen seinen Namen mit dieser Fassung nicht mehr verbunden wissen wollte. Es erschienen daraufhin relativ kurz nacheinander zwei Versionen der Rathjenschen Übersetzung: Bei Hanser die geglättete Fassung als Übersetzung von Matthias Jendis, bei Zweitausendeins eine mit Einverständnis des Übersetzers durch Norbert Wehr lektorierte Fassung der letzten Fassung, die Rathjen im Jahr 2001 erstellt hatte. Diese lektorierte Fassung durchlief weitere Ausgaben bei Mare, im Fischer Taschenbuch und zuletzt bei Jung und Jung.1

Nun ist auch dieser letzte Druck vergriffen, und Rathjen bietet in seiner eigenen Ǝdition RejoycE den von keinem Lektorat angetasteten Text seiner Übersetzung an, also in etwa so, wie er nach seinem Willen schon 2001 hätte erscheinen sollen. Rathjen selbst betont, dass diese Edition keine Distanzierung von der lektorierten Übersetzung darstellen soll und wohl nur für einen kleinen Kreis von Interessierten gedacht sein kann, so dass sie auf einmalig 99 nummerierte und vom Übersetzer signierte Exemplare beschränkt wurde. Wer sich zu diesem Kreis zählt oder wer auch nur neugierig ist, kann das Buch im stationären Buchhandel oder auch per E-Mail direkt beim Verlag bestellen.

Herman Melville: Moby-Dick; oder: Der Wal. Die ungehobelte Ur-Übersetzung von Friedhelm Rathjen. Südwesthörn: Ǝdition RejoycE, 2025. Bedruckter Pappband, limitiert auf 99 Exemplare, 595 Seiten. 100,– €.

- Eine ausführlichere Einschätzung des Walkampfs findet sich in meiner Besprechung der Ausgabe bei Jung und Jung. ↩︎