Jedermann fiel ohne den geringsten Widerstand oder Kampf: so daß Vathek sich schon innerhalb weniger Augenblicke von den Leichen seiner getreusten Untertanen umgeben sah; welche sämtlich auf den Haufen geworfen wurden.

Da gerade William Beckfords italienisches Reisebuch Dreams, Waking Thought, and Incidents zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist, habe ich seinen sogenannten Roman Vathek noch einmal aus dem Bücherschrank geholt und die nur noch vage Erinnerung aufgefrischt. Der Text soll nach einer vom Autor kolportierten Legende im Jahr 1782 (Beckford war gerade 21 Jahre alt) innerhalb von nur drei schlaflosen Tagen auf Französisch niedergeschrieben worden sein, was man angesichts der gelieferten literarischen Qualität durchaus glauben mag. Erstmals veröffentlicht wurde er 1786 anonym in englischer Übersetzung, wobei der Übersetzer gleich die nächste Legende aufsetzte, in dem er behauptete, er habe den Text direkt aus dem Arabischen übersetzt. Obwohl das Buch durchaus dem modischen Interesse an orientalischen Erzählungen entgegenkam, war das Buch kein Erfolg und wurde in der Hauptsache von anderen Schriftstellern rezipiert. Beckford blieb den meisten seiner Zeitgenossen eher als verrückter Exzentriker bekannt, denn als Künstler oder Schriftsteller.

Seine eigentliche Karriere machte Vathek erst nach seiner Wiederveröffentlichung 1891. Er bediente perfekt die Faszination an und das phantastische Spiel mit der Dichotomie von Gut und Böse – das vom Autor ohnehin nur apologetisch angeklebte „moralische“ Ende ließ sich bequem ignorieren – und den westeuropäischen Geschmack an orientalischer Üppigkeit. So wurde Vathek nachträglich als Quelltext einer bösen Phantastik kanonisiert.

Erzählt wird die Geschichte des Kalifen Vathek, der in einem sehr erfundenen Orient sich dem Bösen verschreibt und versucht, die absolute Macht zu erreichen, über die er – zumindest nach Ausweis der Erzählung – ohnehin bereits verfügt. Der Text ist vollständig anekdotisch gebaut, widerspricht sich auch auf kurzen Strecken gern selbst und exzelliert einzig in einer üppigen, grausamen, aber auch gern sexuellen Phantasie, die ihn für die meisten zeitgenössischen Leser sicherlich unzumutbar machte. Nicht dass nun jemand zu viel erwartet: Nach dem heutigen Geschmack ist der Text so dezent, dass gerade das Sexuelle nur andeutungsweise zu finden ist; aber das 18. Jahrhundert hatte da noch gänzlich andere Empfindlichkeiten.

Die Handlung ist kaum der Rede wert und muss daher auch nicht nacherzählt werden. Der Protagonist ist ein brutaler Aufschneider und Verschwender, der unter dem Pantoffel seiner machthungrigen und vom Bösen faszinierten Mutter steht, die ihn geradewegs im wörtlichen Sinne zur Hölle schickt. Am Ende werden, wie schon angedeutet, die Bösen zwar bestraft, aber das hat mit dem vorherigen Text kaum etwas zu tun und ist erzählerisch auch in keiner Weise vorbereitet.

Wer Lust am Zelebrieren des Bösen um des Bösen willen hat, wird hier sein Vergnügen finden; alle, die derartigen Mummenschanz eher albern finden, können sich die Lektüre beruhigt sparen. Warnen möchte ich aber vor der Übersetzung Franz Bleis (1907), die über Strecken nur so ungefähr etwas mit dem Original zu tun hat.

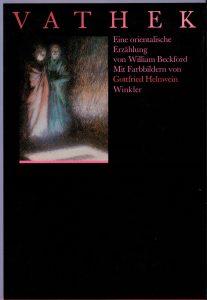

Willam Beckford: Vathek. Eine orientalische Erzählung. Aus dem Englischen von Wolfram Benda. Mit 11 Illustrationen von Gottfried Helnwein. München: Artemis/Winker, 1987. Leinen, Fadenheftung, 196 Seiten. Diese Ausgabe ist nur noch antiquarisch greifbar, der Text selbst aber leicht im Internet zu finden.